|

2026�N2��23��

|

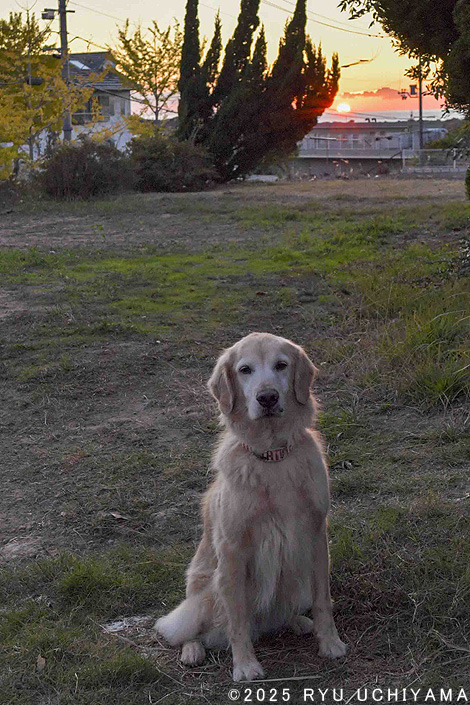

�����V���a�̎R�ł̘A�ڋL�� �����V���a�̎R�ŁE�f�W�^���łɂĘA�ڒ��́u�����L�v�A����́u���̐��v�����グ�܂����B��\�l�ߋC�̏����Ɨ��t�̑O���܂Łi�劦�̏I���܂Łj���u���̓��v��u�����v�Ƃ����܂��B���N�͑S���I�ɐႪ�����Ė{���Ɋ��������ł��ˁB�ʐ^�͐��N�O�̑劦�ɐ�����ĎB�e�������̂ł��B�����͂ЂƃP�^�ŁA���т��悤�ȗ₽���ł����B����ł��A�₦�����ɏ�̐��̒��̐��E�͔������A���邽�тɊ�������̂ł��B  |

||||||||||||||||

|

2026�N2��10��

|

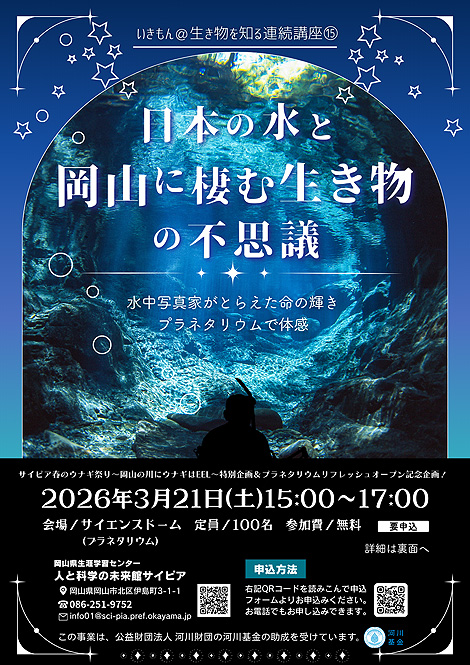

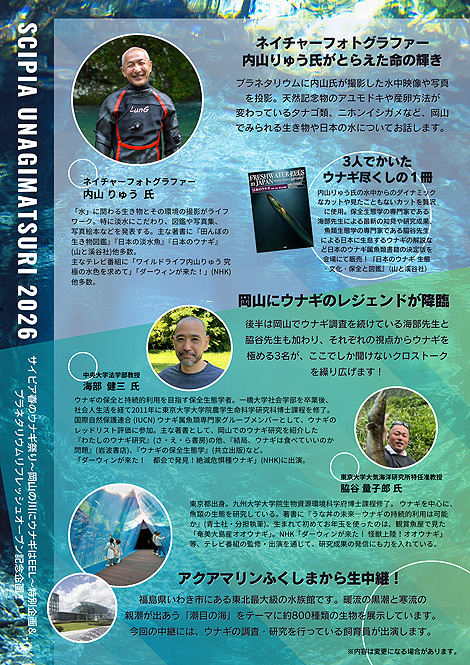

���R�ł̍u���ƃg�[�N���C�u�J�ÁI ���R�s�́u�l�ƉȊw�̖����كT�C�s�A�v�̃v���l�^���E�����t���b�V���I�[�v���̊��ŁA3��21���i�y�j�ɍu���ƃg�[�N���C�u�������Ȃ��܂��B�u���͎ʐ^�Ɖf�������������Ȃ���u���{�̐��Ɖ��R�ɐ��ސ������̕s�v�c�v�Ƒ肵�����e�ł��b�����܂��B�g�[�N���C�u�́A�C�����Ƙe�J���ƃE�i�M�ɂ��Č�荇���܂��B�u���{�̃E�i�M�v�i�R�ƌk�J�Ёj�ł͉��R�������p�ł����Ȃ��Ă���E�i�M�����Љ�Ă���A�C������̌����t�B�[���h�̂ЂƂƂȂ��Ă��܂��B�u���{�̃E�i�M�v�̒���3�����������Ƃ�����A���ł͖{�̔̔��������Ȃ��܂��B�v���l�^���E���̉��͕��i�ƈ������ԂɂȂ�Ǝv���܂��̂ŁA������y���݂ɂ��Ă��܂��B   |

||||||||||||||||

|

2026�N2��5��

|

��H�̐����Ȃ��c �S���I�ɉJ���~�炸�A�~�J�ʃ[����Ԃ������Ă��܂��B�n���̕x�c��ł́A���L���ɓn���̐����r��Ċ��オ���Ă��܂��B��H�̐����Ȃ��A�J���J���ł��B���̐�́u����v���邱�Ƃ͒������͂Ȃ��̂ł����A����قǂ͈̔͂Ŋ��オ��̂͏��߂Ă��Ǝv���܂��B�����������Ɛ�̐��͕������Ă��܂��A�\�ʂƂȂ�͏��𗬂�܂���B�S���ł͎搅�������͂��߂��n�������A�l�Ԃ̐����ɂ��e�����łĂ������ł��B  �x�c��{���B�����܂���������Ă��܂���B  �x�����J���J����Ԃł��B |

||||||||||||||||

|

2026�N2��1��

|

���l���Łu�p���_�v�T�� �ŋ߁A���l���̈�Ŕ����͗l�̐V��̃��R�G�r���������Ō�����b��ɂȂ�܂����B���l���|�����͗l �Ƃ������ƂŁA�����ł��A���̖��̓p���_�����^���R�G�r�iMelita panda�j�I�B�����āA�����ꏊ�����قȂ�ꏊ����ʂ̎�ނ�������܂����B�����͗l���͂����肵�������傫�Ȏ�ނł��B����́A�p���_�����^���R�G�r�����A���{�Ƃ̃p���_�Ɏ��Ă��邱�Ƃ��烈���p���_�����^���R�G�r�iMelita pandina�j�Ɩ�������܂����B ����A����2��ނ�V��L�ڂ����L����w�̕x�쎁�ƍL����̊w������A�����ݒ����G�r�ƃJ�j�̐����ق̕��䎁��̃O���[�v�ɂ�鋤�����������l���ł���A���ז����܂����B���̓��͋����Ɗ����̌�������Ԓ����ƂȂ�܂������A�Ⴂ�w�������͌��C���̂��́B����ɂ��Ă��̂��������āA�������ގ�ň����̂ɓ�V���܂����B  �^���ÂȈ�ł̒����̗l�q�B�����Ŕ���ꂻ���Ȓ��A���������ĒT���܂��B  �x�쎁�i���j�ƁA�G�r�ƃJ�j�̐����ق̕��䎁�i�E�j�B  ���̒��Ƀp���_�����^������̂ł����c�B�ڂ��M�̂悤�ɂ��ĒT���܂��B

|

||||||||||||||||

|

2026�N1��14��

|

�u�~�X�e���[�v�ȃU���K�j�A�~�X�e���[�N���C�t�B�b�V�� ������1�C����P�א��B�ŐB���Ă������̃U���K�j�́A30�N�قǑO�Ƀh�C�c�̃y�b�g�t�F�A�ɏo�i���ꂽ�̂��ŏ��Ƃ���Ă��܂��B�A�����J�암���Y�̃X���E�U���K�j�̕ψّ̂Ƃ���A3�{�̂Ń��X�����ŃN���[���ɐB���܂��B�P�א��B�������Ȃ��\�r�ڂ͗Ⴊ�Ȃ��A�u�~�X�e���[�v�ȃU���K�j�Ƃ��Ė��t�����A���č����ł����ʂ��܂����B���݂͓���O�������Ɏw�肳��Ă��܂����A�e�n�̐��悩�猩�����Ă��Ē��ӂ��K�v�ł��B�A�����J�U���K�j�̗c�̂Ɏ��Ă���̂ŕ͂���Ă��Ȃ����̂́A���ۂɂ͂��L�����Ă���\��������܂��B  �����ݒ����G�r�ƃJ�j�̐������ɂĎB�e�����Ă����������~�X�e���[�N���C�t�B�b�V���B����ł����h�Ȑe�̂ł��B�W�����s���Ă���̂ŋ����̂�����͑����^��ł݂Ă��������B |

||||||||||||||||

|

2026�N1��6��

|

�A�J�G�C�̊́I �������ɐH�ׂɍs�����������̓X�Łu�A�J�G�C�̊́v���������̂ŗ���ł݂܂����B����ނł���G�C�́A�̓��ɔA�f����荞�ނ��ƂŐZ���������������Ȃ��̂ŁA���ʂƂ����ɏL���Ȃ�܂��B�T����G�C���A�����j�A�L���ƌ����闝�R�͂����ł��B�V�N�łȂ���ΐH�ׂ��Ȃ�1�i�ɋ����ÁX�B�l�M�ƃ��T�r�ŐH�ׂ܂������A���ꂪ��i�ł����I�S���L���Ȃ��āA�Z���łƂ낯��悤�ȁA���o�h���Ƃ���̂̊ԂƂ������c�B�Ӗ��������������Ă��āA�v�킸�u�������I�v�Ƌ���ł��܂��܂����B���܂Œm��Ȃ��������������́A�܂��܂������ł��ˁ`�B  �����ڂ��Y��ȁu�G�C�́v�̏���  �͌����C�ŕ��ʂɖڂɂ���A�J�G�C�@Hemitrygon akajei �B�n���ł����܂ɐ�g�������Ă��܂� |

||||||||||||||||

|

2026�N1��3��

|

�މ�V�N �����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B��N�܂ő����Ă���NHK�̑�^�ԑg�̎��^���N���ŏI���܂����BOA��3���̗\��Ȃ̂ŁA�����ł܂����������Ǝv���܂��B�����炭�����ǂ��ԑg�ɂȂ�Ǝv���܂��̂ŁA�����҂��������I�@ ���N�͖{�̏o�ł����������܂��Ă��āA���݂����M�𑱂��Ă��܂��B��ނł͖k�C���`����̐�����\��ł��B�g�̂͂܂����Ƃ������̂ŁA��ޗD���1�N�ɂȂ肻���ł��B���N����낵�����肢�v���܂��B  �N���E�~�E�}�@Hippocampus kuda�B�a�̎R���̋D���� |

||||||||||||||||

|

2025�N12��19��

|

�����V���a�̎R�ł̘A�� �����V���a�̎R�Ł��f�W�^���ł̍����̋L���́A�����ɗ��܂������^�[�i�����t�◎���}�j�̎ʐ^�ł��B���t�L�t���̗t���܂�d�Ȃ藭�܂��Ă���l�q���ʂ������̂ŁA���������ꏊ�͗l�X�Ȑ����̐����ɉB��Ƃ���Ă��܂��B�܂��A�����t�����鐶�����̏d�v�ȉa�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B  |

||||||||||||||||

|

2025�N12��15��

|

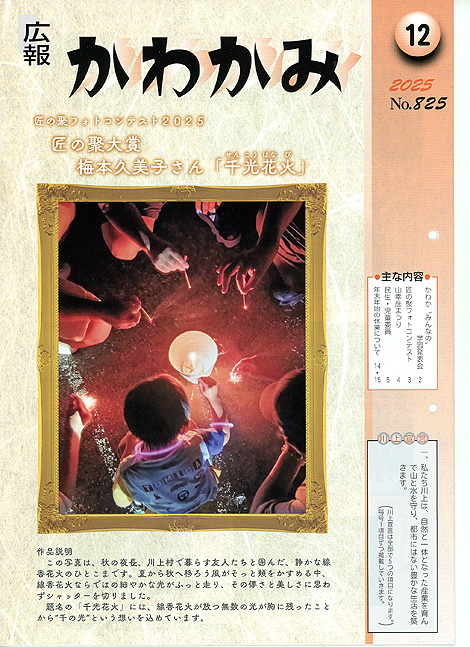

�����ڃt�H�g�R���e�X�g2025�@�����ڑ�܍�i �ޗnj���㑺�̍L��u���킩�� 12���v�̕\���ɁA�����ڃt�H�g�R���e�X�g2025 �̏����ڑ�܍�i���f�ڂ���܂����B���̍�i�͐���A��㑺�ɂĐR���������Ȃ��A�R�����S����v�Ŏ�܂ƂȂ�����i�ł��B�q�ǂ����͂��Ղ����A���O���ƁA���������ȕ��͋C���ƂĂ��ǂ������Ǝv���܂��B�����ڃt�H�g�R���e�X�g�̓��܍�i�́A�����ڃM�������[�ł̓W���̂ق��A�����́u���킩�݂炢�Ӂv�A�u�X�Ɛ��̌����فv�A�a�̎R���̘a�̎R�s�����A���]�g�L�O�ޗǎs�ʐ^���p�فA�ޗnj������t�����قɂď���W�������Ȃ��܂��B�����̕��̖ڂɂƂ܂�W���ɂȂ�Ǝv���܂��̂Ő���A�����傢��������Ǝv���܂��B  |

||||||||||||||||

|

2025�N12��14��

|

�R�E�m�g������I ����A�I��̉͐�ŃR�E�m�g���������܂����B�l���ꂵ�Ă���悤�ŁA�߂��ɎԂ����Ă������܂���B�_�C�T�M�Ȃǂƈꏏ�ɂ��Ă�����傫���̂Ŗڗ����܂��B�ŗ����A����߂炦�Ă��܂����B����������^�̒��ނ͐�̐��Ԍn�̒��_�Ɉʒu���鐶�����ł��B�y�X�A�����������Ă������R�́A�a�ƂȂ鐶�������I��̐�ɂ͑�R���邩��ł��傤�B�R�E�m�g���͐�̖L�������ے����鑶�݂Ȃ̂��Ǝv���܂����B  |

||||||||||||||||

|

2025�N12��7��

|

�J�[�T�C�h�^�[�v �ߔN�A�͐�~�Ȃǂ̎B�e�łƂĂ��d�Ă���̂��A����e���g�́u�J�[�T�C�h�^�[�v�v�ł��B�Ԃ̉�����ɐݒu���A���ō�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B�g�ݗ��Ă��ȒP�Ȃ̂������ł��ˁB�p�r�Ȃǂ��悭�l���č���Ă���A�������V�܂̏���e���g���ł��B���̂Ƃ���A�l���ꂵ���g�r�����������邱�Ƃ������Ȃ�A�ԊO�ɉו���u���̂��S�O����悤�ɂȂ�܂����B����Ȏ��ł��^�[�v��ݒu���Ă����Α��v�B���X�X���̈�i�ł��B  �Ԃ̃��A�ɐݒu�����Ƃ���B�^�[�v�̏㕔�̓q���Ŋ���t���A���̓y�O�ŌŒ肵�Ă��܂��B  �Ԃ̉��ɐݒu�����p�^�[���B�D���ȏꏊ�ɐݒu�ł���̂������ł��ˁB |

||||||||||||||||

|

2025�N11��23��

|

�[�z���Y��ł��� ���̂Ƃ���J���~�炸���V�������Ă��܂��B���N�͊e�n�̍g�t���ǂ��Ƃ̂��Ƃł����A���Ɍ������d�����Ă���ŎB�e�ɂ͏o���܂���B�������A�p�\�R���Ƃ̂ɂ�߂����͒����͑������A�C���]���Ə̂��ă}�[�T�ƗV��ł��܂��B�����̗[��4�������̗[�z�͂ƂĂ��Y��ŁA�}�[�T���B�e���Ă݂܂����B11�Ƃ͎v���Ȃ�������Ղ�ɂ͋����Ă��܂��B   |

||||||||||||||||

|

2025�N11��9��

|

���H�ł̎B�e ����A�O�d�����������ق̖k���N�Ɖ��R���̐��H�֎B�e�ɍs���܂����B�u���{�̃^�i�S�v�𐧍삵�Ă������́A���҂ł���k���N�Ƃ͕p�ɂɊe�n�������ĎB�e�����Ă��܂����B�ꏏ�ɍs���̂͋v���Ԃ�ł������A����͔ނ̃t�B�[���h�̂ЂƂA���R���̐��H�ł��B�O���ɉJ���~�����悤�œ����x�͍���ł������A�����������J�l�q���i�^�i�S�̒��ԁj�͔ɐB���ɓ���I�X�͑f���炵���F�����Ă��܂����B  ���H�ŎB�e�����Ă��܂��B���̏�Ԃ�2���Ԃقǂ͓����܂���B  �����F�����������I�X�̃J�l�q���B�E�̓J�}�c�J�ł��B |

||||||||||||||||

|

2025�N10��26��

|

�I�I�X�Y���o�` ���{�Ō�����n�`�̒��ōł������Ő������̂��I�I�X�Y���o�`�ł��B�ő�ł�5cm���A�H�͍ł��U�����������Ȃ�Ƃ����Ă��܂��B���̃n�`�Ƃ͌��Ⴂ�ɑ傫�����Ƃ�����܂����A�߂�����ł���ƉH�������ŕ�����܂��B�ȑO�A�ѓ�������Ă������A�����߂��ɑ����������悤�ő�Q�ɏP��ꂽ���Ƃ�����܂��B���������n�`�͑����琔�\���[�g������Ă��A�����鎄��ǂ��|���Ă��ċ��낵���v�������܂����B�^�ǂ��h����͂��܂���ł������c�B�����ł͖{���H�p�Ƃ���n��͖����悤�ł����A�F�{���⎭�������Ȃǂł͗c����匂�H�ׂ�K��������܂��B�c���͑傫���̂ŐH���������肻���ł��ˁB  ���t�ɏW�܂�I�I�X�Y���o�`�B�B�e���Ă��Ă��|���ł��I |

||||||||||||||||

|

2025�N10��14��

|

���̖��� �~�~�Y�N�I �~�~�Y�N�ƌ����t�N���E�̒��Ԃ�A�z����Ǝv���܂����A�����ɂ��~�~�Y�N�͂���̂ł��B�J�����V�ڃ~�~�Y�N�ȂŁA���R�o�C��E���J�ɋ߂����ԁB�p�b�ƌ��̓j�C�j�C�[�~�̉H�̂悤�Ȗ͗l�ƌ`�ł����A�T�C�Y��1.5cm�قǂƏ������A�����͉��Ƃ����Ă��O���ɂ��鍶�E�̓ˋN�ł��傤�B���̓ˋN���A�܂�Œ��̃~�~�Y�N�ɂ���H�p�̂悤�Ɍ����邱�Ƃ��疼�O���t����ꂽ�Ƃ��B������Ɩ�������Ȋ����ł����ǂˁc�B���������Ȃ̂Ŋ�̃A�b�v���B�e���悤�ƁA�����Y���������Ă��邤���Ƀs���`���Ƃǂ����ɔ��ł��܂��܂����c�B�c�O�I  �~�~�Y�N�@Ledra auditura  ���[���V�A���V�~�~�Y�N �H�p�����h�ł��B�B�e���́F�T�C�G���X�E�t�@�N�g���[ |

||||||||||||||||

|

2025�N10��12��

|

�R�������h�哇�� ����A�B�e�̎d���ŎR�������h�哇�֍s���܂����B���i���琅���B�e�̋@�ނ��ڂ��ĎԂňړ����邱�Ƃ������̂ŁA�������ړ��̓t�F���[�𗘗p����@����Ȃ�����܂���B���X�A�D�ɏ��̂��D���Ȃ��Ƃ�����A������t�F���[���g���܂����B�a�̎R�`���瓿���`�܂Ńt�F���[�A�������爤�Q�܂ō����A���R������h�哇�܂Ńt�F���[�ł��B�C�����̂�т�Ɛi�ރt�F���[����̒��߂͊i�ʂł����B���h�哇�͂͂��߂Ăł������z���ȏ�ɓ����傫���A�R�Ɏ��R�т��c���Ă��邱�Ƃɋ����܂����B�H�ו������������A���Â��ǂ������Ȃ��Ǝv���܂����B�u����₩���R�S�i�v�̃��P�n���R�����̋ѐ삾�����̂ŁA��N����R�����ɂ͉��x�������^��ł��܂��B�R�����Ƃ͉�������̂ł��傤�ˁB   |

||||||||||||||||

|

2025�N10��8��

|

�����ڃt�H�g�R���e�X�g2025 �R���� ����A�ޗnj���㑺�ɂāA�����ڃt�H�g�R���e�X�g2025 �R�������܂����B����͐R���ψ��Ɏʐ^�Ƃ̐��ː��l�������������A�S�X�r�Ǝ���3���ŐR���������Ȃ��܂����B�ߔN�͑g�ʐ^�ʼn��傳�����������A�o���G�e�B�L���ȍ�i���R�����߂܂����B�������A����̏����ڑ�܂͒P�ʐ^�i1���j���I��܂����B�����I�łȂ��A1���ŕ\�����ꂽ�ʐ^�̋����̂悤�Ȃ��̂��������̂ł��B������ǂ���i�������A���x�����オ���Ă���悤�Ɋ����܂����B ���܍�i�͏����ڃM�������[�ɓW����A���]�g�L�O�ޗǎs�ʐ^���p�قȂǂł�����W������܂��B   |

||||||||||||||||

|

2025�N9��27��

|

�v�s�j��7�ɂȂ�܂��� �Z�L�Z�C�C���R�̃v�s�j��7�ɂȂ�܂����I�a�����Ƃ������Ƃ��Y��ɂ��悤�Ɛ����т����Ă���Ƃ���ł��B���̃}�[�T�ƕ��сA�䂪�Ƃ̃��[�h���[�J�[�ł�����v�s�j�B��̏�ɏ��T�C�Y�ł͂���܂����A���̑��݂͂ƂĂ��傫���āc�B�����������ė~�����Ɗ肤����ł��B  |

||||||||||||||||

|

2025�N9��20��

|

��1�� ���ۃE�i�M�V���|�W�E�� in �����i����2�j ��ʍu����ł́A���͎ʐ^�����������Ȃ��牂���̐������ɂ��Ă��b���������Ă��������܂����B�I�I�E�i�M������Ŏ�������V�[������E�L���E�A���A�V�m�r�h�W���E�ɂ��āA�n�u�Ȃǂ���ނ�A�}�~�C�V�J���K�G�����̗����ނɂ��G��܂����B�u����̎���������A�F����́u�������v���`���܂����B��͉���ς��Ă̍��e�����A�Ō�ɂ̓V���|�W�E���ɂčł��D�G���������\�҂ɑ��Ă̕\����������܂����B��̑��Ɏ����B�e�����I�I�E�i�M�̊z���I���W�i���v�����g��3���̕��Ƀv���[���g�I�傢�ɐ���オ��܂����B ���������̋@��Ȃ̂ŁA�����͉����̉͐�ɂĐ����B�e�������Ȃ��܂����B�����E�L���E�A���̑��A�P�������q�����V�m�{�����B�e���邱�Ƃ��ł��A�喞���ŋA�H�ɂ����̂ł����B�����̓z���g�A�p���_�C�X�ł��I  30�J�b�g�قǂ̎ʐ^��p�ӂ��Ă��b���������Ă��������܂����B  �\������1�R�}�B�e�J���͎q�ǂ��ƈꏏ�ɎQ���ł��B  �����E�L���E�A���ł��B�w�тꂪ�傫�����h�ł��B  �P�������q�����V�m�{���ɉ�����͊����������ł��B |

||||||||||||||||

|

2025�N9��18��

|

��1�� ���ۃE�i�M�V���|�W�E�� in �����i����1�j ����A�����哇�ɂĊJ�Â��ꂽ�u��1�� ���ۃE�i�M�V���|�W�E�� in �����v�́A�吷���̂���������܂����B���E12��������E�i�M�̌����҂�70���Q������܂����B�����ɓn�艂���哇�Œ��������Ă��铌����w��C�C�m�������̔q���A�e�J�������S�ƂȂ�V���|�W�E�������������`�ƂȂ�܂��B��ʌ����̍u����ɎQ�����ꂽ���������A���́u�E�i�M�v�M�ɕ�܂�܂����B����ɂ��Ă��u�E�i�M�v�Ƃ������͓��ʂȑ��݂Ȃ̂��Ƃ��Â�������������B���̌����҂������A�l�Ƃ̌q��������Ă����Ƃ��ǂ������Ǝv���܂����B  ���\��M�S�ɕ������錤���ҁ��Q���ҁB  �I����̋L�O�B�e�B���ꂩ��v�X�A�傫�ȃV���|�W�E���ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B |

||||||||||||||||

|

2025�N9��2��

|

���ꂼ�ɍʐF�I ���̉āA�B�e�����Ă��������������̈���S�N���N�n�[�ł��B�͐�̉�����Ȃǂɂ��镁�ʎ�Ȃ̂Œ������n�[�ł͂���܂��A���̃n�[�͉Ă��ɐB���Ȃ̂ł��B�n�[�ނ̃I�X�͔ɐB���ɂȂ�Ɣ������u�����F�v���������A���X�ɖҗ�ɃA�s�[�����܂��B�S�N���N�n�[�̃I�X�i���m�ɂ͗D�ʂȌ́j�́g�ɔ��h�ɑ�ϐg�����ł���B�a���́u�S�N���N�n�[�v�̖����͋��ޕ��ފw�̕��A�c���Ε䔎�m�ɂ����̂ł����A���炭���̍����F�����āu�Ɋy�v�̖����������̂ł��傤�B�ɍʐF���܂Ƃ����S�N���N�n�[�̃I�X�́A���ł��ڗ����݂ł����B  �����F�����������I�X  ���i�͒n���ȑ̐F�����Ă��܂� |

||||||||||||||||

|

2025�N8��27��

|

���E�n���K�l���V ���������ł���n���K�l���V�����㍩���̃J�}�h�E�}��J�}�L���ȂǂɊ��邱�Ƃ͗L���ł��B���́u�j���v�̂悤�ɃN�l�N�l�Ɠ�����Ȑ��������A���̓g���f���Ȃ����Ƃ����Ă���A�Ƃ��������͎��ɃZ���Z�[�V���i���ł����B�n���K�l���V�͐����ŎY�����邽�߂Ɋ����Ă��鍩���𑀂萅�ӂւƗU�����A�Ō�ɂ͐��ɔ�э��܂���A�Ƃ����V���b�L���O�ȓ��e�B�}�X�R�~�ł��傫�����グ��ꂽ�̂ŁA�����m�̕��������Ǝv���܂��B���̌����͋��s��w�̍�����Ǝ������S�ƂȂ��čs���Ă���A���̌�����������ƈȑO����v���Ă��܂����B�����Ő���A�ނ̃n���K�l���V�����̍őO���ł���u���s��w�ؑ]�����w�������v�ɂ��ז����Ă��܂����B�܂��܂�������Ȃ����Ƃ����������ł����A������������̔ɐB�̂��߂ɕ҂ݏo�����헪�̂����������ɂ͋�������ł��B�D�G�Ȋw�������Ɉ͂܂ꂽ�����N�̋����Ȃ��Ί���̂̂܂܂ł����B�����������̊F����A���肪�Ƃ��������܂����B  ���ɒ��͂�}���E���グ��ƁA��R�̃n���K�l���V�����݂��Ă��܂����B  ���ʂ̃J�}�h�E�}�B���̎����C���i�ɐH�ׂ���̂ň݂����R�����邻���ł��B  �ؑ]�̃C���i�B������u���}�g�C���i�v�ł��B  �������ƌ������̑O�ɂāB�ߔN�̓t�B�[���h�ɏo��@������悤�ŁA�ȑO��葉���đ������y�����ł����B������������Ȃ��Ȃ��ˁI |

||||||||||||||||

|

2025�N8��15��

|

����̃����h�ŋN�����Ă��邱�� �ŋ߁A�j���[�X�ȂǂŁu�n����ōň��̐N���A���v�Ƃ��ē�Č��Y�́u�i�K�G�c���m�Q�C�g�E�v�����グ���Ă��܂��B�����ꂽ�A���Ђ������ɐB������̂ŁA���{�e�n�͂��납���E���Ŗ��ɂȂ��Ă���A���ł��B�K�����̂Ƃ���a�̎R�����ł͌����Ȃ����߁A�i�{��A�Ƃ����Ɛ\����Ȃ��̂ł����c�j���E���쉺����̃����h�֊ώ@�ɍs���܂����B���ē������������̂͒n���ŃC�^�Z���p���̕ی슈���Ȃǂ��s���Ă���͍��T�F���B������̏�k�����h�Q�𒆐S�ɁA50�N�ȏ�ɓn�胏���h�̐������Ȃǂ����ė���ꂽ�A�܂��Ɂu���������v�̂悤�ȕ��ł��B �ړI�́u�i�K�G�c���m�Q�C�g�E�v�������h�ő�ɐB���Ă���Ǝv���čs�����̂ł����A���ۂɂ͈���Ă����̂ł��I�����O�܂ł͊m���ɐ��ʂ��i�K�G�c���m�Q�C�g�E�������Ă��������ł����A���݂́u�I�I�o�i�~�Y�L���o�C�v�Ƃ�����ނ������鐅��ɖ������Ă��܂����B�i�K�G�c���m�Q�C�g�E�̎p�͂قƂ�ǂȂ��A�z�e�C�A�I�C��A�]���ł����ꕔ�ɒǂ�����Ă����ۂł����B�ǂ̃����h�����n������I�I�o�i�~�Y�L���o�C�ŕ����s������A����͈ٗl�Ȍ��i�ł����B�u�n����ōň��v�Ƃ�����i�K�G�c���m�Q�C�g�E��}������ł��܂��I�I�o�i�~�Y�L���o�C�c�B�������|�ł�������܂���B  ����O�������̃i�K�G�c���m�Q�C�g�E�B�e�n�Ŗ҈Ђ��ӂ���Ă���N���A���B  ����O�������̃I�I�o�i�~�Y�L���o�C�B����Č��Y�B���̐A�����ɖ���Ɛ���̐��̐F�������ϐF���܂��B�ǂ̃����h�����������ϐF���Ă��܂����B  �����̓����h�Ȃ�ł��I�B�Ԑ�S���������܂��B���n������̐��悪���ׂăI�I�o�i�~�Y�L���o�C�ŕ����s������܂����B  �Â����t�������͍̉����B���ς�炸�}�b�`���ł��B���V���̒��A����������h�Q�����ē����������܂����B |

||||||||||||||||

|

2025�N8��12��

|

�����哇�ł̍u�� 9��12�]15���A�����哇�ŏ��ƂȂ�u�A�W�A���ۃE�i�M�V���|�W�E�� ��1���v���J�Â���܂��B��茤���҂ō��V���|�W�E���ŁA���E������E�i�M�̌����҂������哇�ɏW�܂�܂��B�I�[�K�i�C�U�[�͓�����w��C�C�m�������̔q�����A�������e�J�ʎq�Y���A��p��w�̊؋ʎR���ł��B�E�i�M�ނ��V�����ނȂǂɋ�����������͐���A���Q������������Ǝv���܂��B�y�����G�N�X�J�[�V�������p�ӂ���Ă��܂��B����13���̗[��16:00�`����ʌ����u�����ɂāA�E�i�M�ނ≂���哇�̐������Ȃǂɂ��Ďʐ^�����������Ȃ���b������\��ł��B��ʌ����u����͎��O�\��͕s�v�ŁA�ǂȂ��ł������ł��Q�����������܂��B�W����������D���̕��A���́u�����ό��z�e���v�ɂĂ��҂����Ă��܂��I   �����哇�̉͐�ŃI�I�E�i�M�̒����������Ȃ��q���i���j�Ƙe�J���B�I�I�E�i�M�͊i�D�������Ȃ�ł���ˁI |

||||||||||||||||

|

2025�N8��8��

|

�����ڃt�H�g�R���e�X�g2025 �ޗnj���㑺�E�����ڃt�H�g�R���e�X�g�̍�i��W�̂��m�点�ł��B������ߐ��9��30���A�ߌ�5���K�����܂ŁB�����̏܂��p�ӂ���Ă��܂��̂ŁA�����ĉ��傢��������Ǝv���܂��B�����ڑ�܂̏܋���10���~�ł��I�t�H�g�R���e�X�g�͊e�n�ōs���Ă��܂����A����قǑ����̏܂��p�ӂ���Ă���R���e�X�g�͖����̂ł́H�Ǝv���Ă��܂��B�C���X�^�O�������������܂��̂ŁA����y�ɂ����傭�������B   |

||||||||||||||||

|

2025�N8��6��

|

�A���̗F�ނ� ���̂Ƃ���A�A���̗F�ނ���B�e���Ă��܂��B�u���Ƃ�A���v���i���o�����������A���̋���ꏊ�ɉj�����|����ނ肪�F�ނ�ł��B�ƂĂ���������[���ނ�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�B�e�ɋ��͂��Ă��������Ă���̂͐X�{������Ƃ������t�B�B�e�Ɋւ��āA�����������ė~�����A�������ė~�����Ƃ����v���͂��ׂĖ������Ă����B�l�ł��B���̂悤�ȎB�e�͒ނ�l�Ƃ̈��݂̌ċz�̂悤�Ȃ��̂�����悤�Ɋ����܂��B  �u���Ƃ�A���v�𑀂��Ēނ�A�F�ނ�  �ނ�グ���ǂ��T�C�Y�̃A���B�Í���ɂ�  �����b�ɂȂ��Ă��鈼�t�̐X�{���� |

||||||||||||||||

|

2025�N7��28��

|

�u���Ȃ��v���Љ��܂��� �n�����̋I�ɖ���Ɂu���Ȃ��v�i�t���[�x���فj���Љ��܂����B���肪��������ł��B�m�荇���ɂ��w������]����������������Ⴂ�܂������A�u������@�L���_�[�u�b�N�v�͔N12�����琬�����w�ǖ{�Ȃ̂ŁA�o���ł̔̔��͏o�ŎЁE�t���[�x���ق̌����I�����C���V���b�v����݂̂ƂȂ�܂��B���萔�����|�����܂����A���w������]�������́A�ȉ��̃I�����C���V���b�v�������p����������Ί������ł��B��낵�����肢�������܂��B �t���[�x���� �I�����C���V���b�v https://ec.froebel-kan.co.jp/shop/  |

||||||||||||||||

|

2025�N7��24��

|

�a�̎R�������R�����ق̓��ʓW�� ��T����n�܂����a�̎R�������R�������̉Ă̓��ʓW�́u�I�̐�̋����v�ł��B�I�̐�͓ޗnj��E�O�d���̌����ɂ�����P�������ɁA�I�ɔ����̕t�����𗬂�闬��136km�̈ꋉ�͐�ł��B�ޗnj����ł́u�g���v�A�a�̎R���Łu�I�̐�v�ƌĂ�܂��B�L�g���a�q����̏����u�I�m��v�̕���ƂȂ�����ł��ˁB�������w�̑�͂ɐ������鋛�ނׂ�͕̂����̂��Ƃł͂���܂���B������Ɍf�ڂ���Ă���u�I�̐싛�ރ��X�g�v�͈����̈ꌾ�ł��B���W�͎劲�E�w�|���̕��������S�����ꂽ���Ƃ�����A���Ƀn�[�ށA�D�����̐��m�ȏ��͌㐢�Ɏc����̂��Ǝv���܂��B ���Ԃ�8��31���܂ŁB�ċx�݂͐���A�a�̎R�������R�������ɑ����^��ł݂Ă��������I  |

||||||||||||||||

|

2025�N7��18��

|

�o�ł̂��ē� �u�R�k�n���f�B�}�� ��������� ���{�̒W�����v�i�R�ƌk�J�Ёj���o�[�W�����A�b�v���đ�4�łƂȂ�o�ł���܂����B�w���ȂǍŐV�̏��ɃA�b�v�f�[�g����Ă��܂��B�ߔN�A�V��L�ڂ��ꂽ���C�z�N�i�K���z�g�P�h�W���E�A�V�[�T�[�n�[�A�~�i�~�X�i���c���A�N���}�_���n�[�A���~�}�_���n�[�Ȃǂ̑��A�e�b�|�E�E�I��j���[�M�j�A�E�i�M�̂悤�ȓ��{�ł��m�F�����悤�ɂȂ�����A�A�J�G�C�A�J�X�~�A�W�A���E�j���A�W�Ȃǂ̋D�����A�����O�C���[�T���t�B�b�V���A�R�E���C�I���j���~�Ȃǂ̊O����Ȃǂ��f�ڂ��Ă��܂��B���҂Ƃ��ĐV���ɓ������������ق̈䓡������������A�\�����ύX����܂����B  �R�k�n���f�B�}�� ��4�� ���{�̒W���� �R�ƌk�J�� �ҁE�ďC�F�גJ�a�C ����F���c���F�E�쐣����E�䓡��� �ʐ^�F���R��イ �艿�F4620�~�i�{��4200�~�{�Łj ��4�łŐV���Ɍf�ڂ��ꂽ��ނ̈ꕔ�ł��B

|

||||||||||||||||

|

2025�N7��11��

|

�u���Ȃ��v�̎ʐ^�G�{�I ���������ւ肪�͂��܂����B�u�L���_�[�u�b�N ������ ���Ȃ��v�i�t���[�x���فj���A�ƂĂ��C�ɓ����Ă��ꂽ���q�l�A�����͌N�i2�j���{�����Ă���Ă���l�q�ł��B�ƂĂ������ł��ˁB��́u���Ȃ��v�̖{�ƈꏏ�ɐQ�Ă��邻���ł��B���ꂾ�����ł����ƁA�u���Ȃ��v������ėǂ������ȂƐS����v���܂��ˁB���肪�Ƃ��������܂��I   |

||||||||||||||||

|

2025�N7��8��

|

�ԑg�����̂��ē� �u���{�̃E�i�M�v�i�R�ƌk�J�Ёj�A�u�L���_�[�u�b�N ������ ���Ȃ��v�i�t���[�x���فj�̒��҂ł���A������w�̊C�����O�����o�������ԑg��13���ɕ����ƂȂ�܂��BBS�t�W�e���r�́u�������ōl����c�X�c����̂Ȃ�قǁI�Ȃ��Ƃ��m�v�Ƃ����ԑg�ŁA�C�����́u�������E�i�M�����Ȃ�������H�v�Ƃ����e�[�}�ōu�t���Ƃ̂��ƁB�ԑg�ł͖{�̏Љ�����Ē�����悤�ŁA���͎ʐ^�̒��������Ă��܂��B ����A��������������Ǝv���܂��I �����\�� BS�t�W�@7��13���i���j17:00�`17:55  �E�i�M���ɓ��s����C�����B���R�������p�ɂāB |

||||||||||||||||

|

2025�N7��5��

|

�ԑg�����̂��m�点 NHK�u����₩���R�S�i�v ��N������^�𑱂��Ă��� NHK�u����₩���R�S�i�v��7��13����OA�ƂȂ�܂��B����̕���͎R�����̋ѐ�ł��B��������͌��܂ł��A�l�X�Ȑ������������Љ�Ȃ���W�J���܂��B�ѐ�͑傫�ȉ͐�ł������̓����x�͑f���炵���A��ނ𑱂��邤���ɂ��̐�ɖ�������܂����B���̌Â�����̗F�l�ŎR�����ݏZ�̒������F���̑���Ȃ鋦�͂̌��Ŏ��^��i�߂邱�Ƃ��ł��A���ӂɊ����܂���B�ԑg�ł̓j�z���q�L�K�G����I���j���~�̎Y���A�T�c�L�}�X�̎Y���̏u�ԂȂǁA�M�d�ȃV�[�����ڂł��B�����n���̐���ǂ��삪��R����܂��B����A�����^��ł�����������Ǝv���܂��B �������� 2025�N7��13���i���j�ߑO7:45�`7:59�@���� 2025�N7��19���i�y�j�ߑO6:30�`6:44�@�a�r�v���~�A���S�j 2025�N7��21���i���j�ߑO4:00�`4:14�@���� 2025�N7��25���i���j�ߌ�0:45�`0:59�@�a�r�v���~�A���S�j  �⍑��̓V��t���猩���ѐ�̗���B��O�̋��͊ό������ƂȂ��Ă���u�ёы��v�ł��B  �㗬��ł̎B�e�B�͔ȗт��������肵�Ă��āA�����x��������ۂł����B  �㗤���n�܂����j�z���q�L�K�G���̗c�́B�ɐB�V�[������ނ��Ă��܂��B  �H�A�T�c�L�}�X���Y���̂��߂ɑk�サ�܂��B���̋��ɉ�����͋v�X�Ɋ������܂����B |

||||||||||||||||

|

2025�N7��2��

|

�r���}�X�̐V��L�ژ_�� ���܂ŕ��ފw�I�� sp. �Ƃ��Ċw�������肵�Ă��Ȃ������r���}�X�B���ɁA�Ƃ������悤�₭�V��Ƃ��ċL�ڂ���A�w���uOncorhynchus biwasensis�v���t�����܂����B�V��Ƃ��ċL�ڂ���ɂ́A���̎�ނƖ��m�ɈقȂ邱�Ƃ��ؖ�����K�v������܂��B���̂��߁A���Ă͓����Ƃ���Ă����A�}�S�Ƃ̏ڍׂȔ�r�͕s���ł��B���N�O�ɘ_���̕M�҂̈�l�A�K��������A�����a�̎R�����̃A�}�S�̃T���v�����O�̂���`�������܂����B��`�q�����邽�ߕ������ꂽ�A�}�S�ł͈Ӗ��������̂ŁA�����̃A�}�S����������J�����ē����܂����B�u�T���v�����O�v�Ƃ����Ɗi�D�����ł����A�v�́u�A�}�S�ނ�v�Ȃ�ł����ǂˁB  ������ �N���b�N�����PDF�t�@�C�����J���܂�  ���̂��сA���i�ΌŗL�̐V��ƂȂ����r���}�X�B  �����͐�ŃT���v�����O���s���K�����B |

||||||||||||||||

|

2025�N7��1��

|

�V���̂��m�点 ���̂��сu�L���_�[�u�b�N ������7���� ���Ȃ��v�i�t���[�x���فj���o�ł��܂����B2016�N�Ɂu�E�i�M�̂���� ���Ȃ���v�i�|�v���Ёj�A��N�́u���{�̃E�i�M�v�i�R�ƌk�J�Ёj�����A�E�i�M���e�[�}�ɂ����{��3���ƂȂ�܂����B ���̖{�ł́A���ۂ̃E�i�M��������Ō��Ă���������悤�ɁA���ω��J���y�[�W�ŋ���V�R�E�i�M���f�ڂ��邱�Ƃɂ��܂����B80cm����傫�ȃE�i�M�̌�����ʐ^�͔��͂�����Ǝv���܂��B�܂��A���H���Ƃ��ăU���K�j��~�~�Y�Ȃǂ�H�ׁA�������P���J������A�������Ƃ��ẴE�i�M�̎p���q�ǂ������Ɍ��ė~�����Ǝv���܂����B�e�q�Ńy�[�W���߂���Ȃ���A�E�i�M�ɂ��Ęb���@��ɂȂ�Ί������ł��ˁB �L���_�[�u�b�N ������7���� ���Ȃ� �t���[�x���� �w���F�C�����O �ʐ^�F���R��イ �u�L���_�[�u�b�N ������v�͔N��12������Ȃ錎���ۈ�G�{�ł��B����w�ǂ���{�ł����A�ȉ��̃I�����C���V���b�v����1���ł����w�����������܂��B https://ec.froebel-kan.co.jp/shop/c/c1001/   |

||||||||||||||||

|

2025�N6��30��

|

2��ڂ̍u���� 21���ɑ����A28���ɂ�2��ڂ̍u�������܂����B�O��ɂ������đ����̐l�������^��ł�������A���ӂɊ����܂���B28���������ċI�k���̃C�x���g�͏I���ƂȂ�܂����A�I�k������̕��X���͂��߁A���̃C�x���g�Ɍg����������̊F����A����ꂳ�܂ł����B�Ō�͊F���c�ɂ������ł������A�u����ƏI������v�Ǝv�������u���c�ɂ����v���炢�̋C�������c���������A����Ɍq����̂��Ǝv���܂��B���͂Ȃ��炨��`�����o�����̂ł���Ί������ł��B 21���A28���Ƃ��ɖҏ��ł����B����Ȓ��A���ɗ��Ă������������X�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I  DNP�v���U1F�ɂ���u�O�����X�v�ł͎��̒�������ׂĂ��������܂����B�w�����ꂽ�{�́A�u����ɃT�C������ꂳ���Ă��������܂����B�������グ�A���肪�Ƃ��������܂����I  ��݂����֎q������Ȃ��Ȃ�A�lj����đΉ������Ă��������܂����B�q�ǂ����������������ł��ˁB  ���q��́u���F�v�ɂ��ĉ�����Ă��܂��B  �u����̎���R�[�i�[�ł́A�A���̐��Ԃɂ��ĖK�˂������������������Ⴂ�܂����B�A���̐l�C�͍����悤�ł��B |

||||||||||||||||

|

2025�N6��23��

|

DNP�v���U�ł̍u���� 21���ɍs��ꂽ�s���J�EDNP�v���U�ł̍u����́A��R�̕��������^��ł��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�u�����Ɋ�Ղ̐������������v�Ƃ���悤�ɁA���ɂ͑傫�Ȏʐ^�p�l����j�^�[�A���q��̐Ȃǂ��g�������͋C��肪�{����A���q��̐��Ő��ꂽ�������̃R�[�q�[��J�X�e���Ȃǂ̎��H�A�ӂ邳�Ɣ[�ŕԗ�i�̏Љ�R�[�i�[�ȂǁA�I�k���̖��͂����ڂƂȂ��Ă��܂��B�V�_�i�E���W���j���g������������̌��A���܂��Ȃǂ̍Â��Ȃǂ�����܂��B 2��ڂ̍u����28���̓y�j���ł��B�����Ԃ�����܂����琥��A�V�тɂ��炵�ĉ������B���҂����Ă��܂��I  �s���J�ɂ���DNP�v���U�̓�����ł��B�O�x�ʂ艈���ɂ���̂ŕ�����₷���Ǝv���܂��B  ���g��̎��N�̃p�l��������҂��}���Ă���܂��B���̂��z�b�Ƃ��鎄�B���肪�Ƃˁ`�B  ��ӂ�180cm�̋���p�l���͔��͂�����܂��B�u���ԃJ�k�[�v�͑�l�C�ł����B  �u���͒lj��̈֎q�����ׂ���قǐ����ł����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����I  �u���I����̎���R�[�i�[�̓}�j�A�b�N�ȓ��e�����萷��オ��܂����B���w�������������ʐ^�W�ɂ̓T�C������ꂳ���Ă��������܂����B |

||||||||||||||||

|

2025�N6��15��

|

�⍑�́u�V���w�r�v �ȑO����s���Ă݂����Ǝv���Ă����R�����⍑�s�́u�V���w�r�v���悤�₭���ɍs�����Ƃ��ł��܂����B�u�⍑�̃V���w�r�v�́A���̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B����HP�́u�j���[�X�v��1���ɂ́A���āu���{�֑��w�p�������v�ŎB�e�������Ă����������V���w�r�̎ʐ^���f�ڂ��Ă��܂��B�⍑�Ő������u�V���w�r�v�����邱�Ƃ��ł���{�݂͂Q��������悤�ŁA���̗����ɑ����^�т܂����B�P�����ڂ͊⍑��ւƏオ�郍�[�v�[�E�F�C����O�ɂ���u�⍑�V���w�r�̊فv�B�����ĎԂ�15���قǂ̂Ƃ���ɂ���u���_�Ёv�ł��B���̂��̒n��ɃA�I�_�C�V���E�̃A���r�m�́i�V���w�r�j�����Y����̂��͂͂����肵�܂��A400�N�قǂ̗��j�����邱�Ƃɉ��߂ċ����Ɛ_�鐫���������̂ł����B  �⍑�V���w�r�̊�  �⍑�V���w�r�̊�  ���_��  ���_��  ���_�� |

||||||||||||||||

|

2025�N6��5��

|

WWF�W���p���̃E�i�M�̏�� ���̂��сAWWF�W���p�����E�i�M�ɂ��Ă̏���M���܂����B���̓j�z���E�i�M�̎ʐ^�Ȃǂ�����Ă��������Ă��܂��B�����̃E�i�M����芪�����E��̕ω���A�����\�ȃE�i�M�����̊Ǘ��ȂǁA�E�i�M�ɂ��Ă��m���Ă��炢�����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�V�d�͑�D���ŁA���ꂩ����H�ׂĂ��������Ƃ����l�͑����̂ł����A�̐S�̃E�i�M�ɂ��Ă̐��m�ȏ��ɂ��ẮA�܂��܂��`����Ă��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�܂��́A�u�E�i�M��m�邱�Ɓv���X�^�[�g�Ȃ̂��Ǝv���܂��B���̋@���WWF�W���p���̋L���ɖڂ�ʂ����Ɨǂ��Ǝv���܂��B  |

||||||||||||||||

|

2025�N5��27��

|

�����ł̍u���� ���q�삪�����O�d���I�k���̒���20���N�L�O�C�x���g���A�����s���J��DNP�v���U�ŊJ�Â���܂��B�����6��21���`28����8���Ԃł��B���ł́A�����V���ɐ��삵�����q��̉f����i���펞�W�����A6��21����28����2��A�u���������Ȃ��܂��B�����̎ʐ^�����������Ȃ��璶�q��̖��͂�����ɂ��Ă��b���������Ǝv���Ă��܂��B���ł͗l�X�ȍÂ�������܂��̂ŁA����A�������^�т���������Ǝv���܂��B���ł��҂����Ă��܂��I ��HP https://www.town.mie-kihoku.lg.jp/2025/05/26/7469/   ������ �N���b�N�����PDF�t�@�C�����J���܂� |

||||||||||||||||

|

2025�N5��22��

|

�����V���a�̎R�ł̘A�� �挎����n�܂����A�ځu�����L�v�́A�c�ӎs�{�{���́u���X�X�̐����v���Љ�܂����B�N�������ɗ��p���Ă���n��͑S���ŎU������܂����A�ӊO�Ƙa�̎R�����ɑ����͂���܂���B�u���X�X�̐����v�́A���Ă͒n��̐l�����̈��ݐ��Ƃ��đ�ɗ��p����Ă��܂����B�������z�����ꂽ���݂ł����������A�l�X�ɗ��p����Ă��܂��B  |

||||||||||||||||

|

2025�N5��14��

|

3�V��I ����A�u���{�̃E�i�M�v�i�R�ƌk�J�Ёj�̒��҂ł���C�����O���A�e�J�ʎq�Y�����Ƃɗ����܂����B�E�i�M������̘b���ő吷��オ���1��2���ł����B�b���̒��Ře�J�N�����w6�N���̎��A���w�ŋ˕��ɐi�ރL�b�J�P�ƂȂ����̂��A�������ɒĂ���������i�}�Y�̉t�Z�W�{�������ƕ����܂����B���̃i�}�Y�̕W�{�́A����������i�����j�ŕߊl�����̂Ȃ�ł��B���܂�ɂ����h�ȃi�}�Y�������̂ŁA�������̌ږ�̐搶�ɃK���X���̕W�{�r���Ă�������L��������܂��B���ꂪ�܂��������Ƃ́I�@�����āA�u���̃i�}�Y�Ƃ̏o����Ȃ������獡�̎����͂Ȃ����������v�Ɣނ̑傰���Șb�ł������A��y�̒��ɗ��h�Ȍ����҂����邱�Ƃ����������ւ炵���C�����ɂ������̂ł����B���݂ɁA�u�l�ɂ͒��̌��t���킩��v�i���w�فj�̒��ҁA��؏r�M���͘e�J�N�̌�y�ŁA�˕��������o�g�ł��B  �ʐ^�͍�����e�J���A�C�����A���ł��B�c�ӁE�����H�́u�����ˁv�ɂāB  |

||||||||||||||||

|

2025�N5��10��

|

�ʐ^�W�̂��Љ� �ʐ^�Ƃ̒������v���ʐ^�W�u���֒� �ܐF���Ώ��Q�v���o�ł���܂��B�F�ʔ��Ɉ�ꂽ�Ώ��Q�̐��̒���l�G���Ƃ炦���ʐ^�W�ł��B�ܐF���̐����ւ͋��Ȃ����ē��邱�Ƃ͂ł��܂���B�����N�����|���ĎB�肽�߂Ă����A���v����Ȃ�ł͂̎ʐ^�W���Ǝv���܂��B 5��21�������ɂނ��Č��݁A�\�����t���Ă��܂��B ���֒� �ܐF���Ώ��Q ���ҁF�������v �匎���X �艿�F6,930�~�i�ō��j  |

||||||||||||||||

|

2025�N5��8��

|

����ች���H ��ɐA���Ă���u���[�x���[�̗t�ɁA�ʔ���������������̂ɋC�����܂����B���ȃJ�^�`�ō��n�ɉ��F�����䂪�ǂ����s�C���ł��B����ች���H�c�B���̐������̐��̂́A�u�A�P�r�R�m�n�v�Ƃ�����̗c�����C�����V�Ȃ̂ł��B�c���͓��̕���������ɐ܂�Ȃ��A�����ڗ��悤�ɂ��Ă��܂��B����ɂ��Ă����x���Ă����̃V���G�b�g�͎h���I�ł��B�����ɂȂ�ƑO���͌͗t��������̐F�`�ƂȂ�܂����A�����̓I�����W�F�Ŕh��ł��B���͎q�ǂ��̍��ɐ}�ӂł����������Ƃ��Ȃ������̂ŁA���������B�A�P�r��H���Ƃ���̂ł��̖�������܂����A�䂪�Ƃł̓A�P�r�Ɠ����I�ɂ���u���[�x���[�ɑ����t���Ă��܂����B  |

||||||||||||||||

|

2025�N5��3��

|

�ʐ^�f�ڂ̂��m�点 ���w�ق̎G���u�a�y 6�E7�����v�Ɏʐ^���f�ڂ���܂����B���W�����{�̍���Ȃ̂ł����A���̒��ō��́u���{�̔��i�v�̐��X�����グ�Ă��܂��B�܂��ɐ�i�ƌĂׂ���{�̌����i�͖{���ɔ������ł��ˁB����Ƃ����Ε�����y��Ȃǂ̔��p�i��z�����܂����A���{�̑f���炵���i�F���u���v�Ƃ��ďЉ�Ă���̂́u�a�y�v�Ȃ�ł͂��Ǝv���܂��B���͘a�̎R���̈���k�J�ŎB�e�����A���ꂩ��X�����グ�������ʐ^������Ă��������܂����B���炩�Ȑ������A���E�Ɍւ����{�̕Ǝv���Ȃ���V���b�^�[�������Ă��܂��B   |

||||||||||||||||

|

2025�N5��1��

|

�p���_�̒��A���l�I �A�h�x���`���[���[���h�̃p���_4�����ׂĂ�6���̖����A�����ɕԊ҂����Ƃ����j���[�X������܂����B�u�p���_�̒��A���l�v�Ƃ����L���b�`�t���[�Y������قǃp���_���V���{�������Ă��锒�l���͑呛���ł��B���l���͐l��2���l��̏����Ȓ��ł����A�ό��ŖK���l�͔N�Ԃ�300���l�ɋy�т܂��B���̂����p���_���ړI�ŗ���l�������ł��傤�B���l���̂��y�Y�ɂ̓p���_���`����A�d�Ԃ�o�X�Ȃǂ����������Ƀp���_�����Ă��܂��B���̊ό��ɂ͑�Ō��ƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���BGW�́A�Ō�Ɉ�ڂ����ł����Ă��������ƘA���A�吨�̐l���K��Ă��܂��B �������A�u�p���_�̂��Ȃ����l�v�ɂȂ��Ă��炱���A�^�̊ό��n�Ƃ��Ẳ��l�������̂�������܂���B  7�N�O�ɎQ�������A�h�x���`���[���[���h�̃o�b�N���[�h�c�A�[�B���ځA�a��^���邱�Ƃ��ł��܂����B  �u���l�v�B���l�Ő��܂ꂽ�p���_�ɂ͖��O�Ɂu�l�v���t���A�t�@�~���[�́u�l�Ɓv�ƌĂ�܂��B |

||||||||||||||||

|

2025�N4��22��

|

�A�J�K�V�� ���u��̏㗬�A�O�̐여��ɂ���A�J�K�V�т����ɍs���܂����B�ߔN�A�����ł��u�i���͂�v�̊g�傪����Ă��āA���ĖK��Ċ��������A�J�K�V�̋������͑��v���낤���ƐS�z�ɂȂ����̂ł��B���̏ꏊ�͔����`���ɍs���Ίy�������ƋL�����Ă����̂ł����A�@������10�N�ȏ�O�̂��ƁB���ۂ͊����炾��ň�l�Ńq�[�q�[�����Ȃ���̓o�R�ƂȂ�܂����B�������A�A�J�K�V���������Ԉ�тɓ�������ƁA����������Ԍi�F���҂��Ă��܂����B�V�ɕ�܂ꂽ�A�J�K�V�̋���V���J�V�A�q���V�����A�����ău�i�͐_�X���������܂����B�͂��ɐj�t���ł���c�K��������A�W�����m�F�����900m�߂��܂ł��Ă��܂����B����ς�A�t�̎R�͂����ł��ˁB  |

||||||||||||||||

|

2025�N4��19��

|

��o�� ����A���h�̒�������̈ē��ŎO�d����l���A�F��s���ӂ̑���ɍs���܂����B�a�̎R���ɔ�ׂĎO�d���̎R�̕������R�т��c���Ă���悤�Ɋ����܂����B���Ƃ��тł����Ă��R���Y��ł��B�I�ɔ����̓암�Ɉʒu�����l����F��s�̎R�͍��܂œ��������Ƃ��Ȃ��A�ƂĂ��V�N�ł����B�g���b�L���O���o��ɒ����Ă���l���ꏏ���ƈ��S�����Ⴂ�܂��B��������͌��X�A�W������W���L�ނ����Ȃ̂œ����̘b��������オ��܂����B�R���ł̉�b�Ɂu�E�V���c�S�v���́u���R�n�}�V�W���K�C�v���́A�R�A�ȃ��[�h����ь����y����1���ƂȂ�܂����B  �F��s�́u��O�q�i�����ɂ���j�v�B��500m�A����300m�ɋy�ԑ��ǂŁA�Â�����C�����̐l�����̐��n�Ƃ���܂��B  巓��Ⓦ�̑��B�A�P�{�m�c�c�W���悢�A�N�Z���g�ɂȂ��Ă��܂��B  �F��s�̃K���K����ɂċL�O�B�e�B�E����������B���̑�̋A��ɗ������܂����B |

||||||||||||||||

|

2025�N4��15��

|

�����V���ŘA�ڂ��͂��܂�܂��� �����V���a�̎R�ŁE�����V���f�W�^���ɂĐV�A�ځu�����L�v���X�^�[�g���܂����B���炩�Ȑ������������܂�Ă��������́u�������v�␅�Ƌ��ɂ����炵�A�i�F�Ȃǂ��u�����L�v�Ƃ��Čf�ڂ���\��ł��B���ĘA�ڂ����Ă��������Ă����u�a�̎R�l�C�`���[�t�H�g�v�͐����������グ�邱�Ƃ����������̂ł����A�V�A�ڂł́u�l�v�Ɓu���v�A�u��炵�v�𒆐S�Ɍ���1��A���グ�Ă����܂��B������ҁI  |

||||||||||||||||

|

2025�N4��5��

|

�������J ����A���i�\���C���V�m�j����C�ɖ��J�ƂȂ�܂����B�N�}�m�U�N���̊J�Ԃ���N�������Ȃ�x�ꂽ�̂ł����A�}���ȋC���㏸�ɂƂ��Ȃ��\���C���V�m�����ǂ��悤�ɍ炫�܂����B�A�������ɂƂ��ĊJ�Ԃ̎����Ƃ����͎̂킲�Ƃɖ}�����܂��Ă��܂��B�߉��킪��Ăɍ炩�Ȃ��̂́A�J�Ԃ̎������Y�������ƂŐ��B�u�����͂����Ă��邩��ł��B�N�}�m�U�N�����V��Ƃ��ċL�ڂ��ꂽ�̂��u���炫�̃��}�U�N���v�Ƃ��ĊJ�Ԃ̎������������Ƃ����ߎ�ɂȂ��������ł��B���̐��N�A�C�����}���ɕς�����������悤�ɂȂ�A�A���̊J�Ԃ̎������Y����悤�ɂȂ�܂����B�Ԃ���������Δ������قlj��������������Ƃ����C�����ɂȂ�̂́A�����S�z��������Ȃ̂ł��傤���B  ���q��ɍ炭�\���C���V�m�B��̒�����̂��Ԍ����y���ނ��Ƃ��ł��܂����B |

||||||||||||||||

|

2025�N4��1��

|

�R�C�̕��� ����A�����Ă������q��ő傫�ȃR�C�𐔕C���|�����̂ŎB�e���܂����B�����ʂ����u���q��u���[�v�ɉj���R�C�̎p�͈�a����������܂���B�N�������������̂ł��傤�B�R�C�͎G�H���ʼn��ł��H�ׂ��^�̋��ł��B�ʐ^�̌̂͗��h�ȑ̌^�����Ă���A���q��̐����A���A�����A�b�k�ށA�L�ނȂǂ���������H�ׂĈ�����悤�ł��B�{���A���q��̐������������H�ׂĂ�����̂��A�������ꂽ�R�C�ɐH�ׂ��Ă��܂��Ă����ł��B�܂��A���đS���ł܂����R�C�w���y�X�E�B���X�a�́A�������ꂽ�R�C����L���������̂ł����B���݂̓R�C�̕����A�����o���ɂ͐�����݂��Ă��邱�Ƃ������ł����A���Ă͊e�n�Ő���ɍs���Ă��܂����B�ʐ^�̊Ŕ͑��̌��ŗ��Ă��Ă������̂ł��B������ł́u�Q���W�{�^���v��ی삷��Ŕ������Ă��ċ����܂����B���̂Ȃ�Q���W�{�^���̗c���̉a�ɂȂ銪�L�̃J���j�i���R�C�̓o���o���ƐH�ׂĂ��܂�����ł��B��́A������肽���̂��H�@���������s���́A�Ŕ𗧂ĂĂ���l��R�C���������l�ɂ͂܂��������C���������ƂȂ̂�������܂���B�������A�u�m��Ȃ��v���Ƃ͍߂��Ǝv���̂ł��B   |

||||||||||||||||

|

2025�N3��27��

|

�}�[�T��11�ɂȂ�܂��� 11�̒a�������}�����}�[�T��A��Đ�ɍs���܂����B������10���قǂƗ₽���ł����A���ς�炸���C�ɉj���p�Ƀz�b�Ƃ��܂����B ��������Ɣ�э���ōs���Ƃ���́A�܂��܂��Ⴂ�Ȃ��Ɗ����܂��B�j������̓^�I���őS�g��@���������܂��B���̎��A������J����͖̂тɗ��܂�X�M�̗t�ł��B�����т̌���������Ă���l�͕�����Ǝv���܂����A�͂ꂽ�X�M�̗t�͖тɗ��܂�₷�����ȑ��݂Ȃ̂ł��B�ߏ��̎R�͐A�т��w�ǂȂ̂ŁA�����ɍs���Ă��X�M���炯�c�B���ɂ̓X�M�̎}���Ƃ������Ă��邱�Ƃ�����A�т���������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ĊO���͎̂�Ԃ��|����܂��B   |

||||||||||||||||

|

2025�N3��13��

|

�r���}�X ����A�s�J�s�J�̃r���}�X���͂��܂����B���E�Ŕ��i�ɂ̂ݐ�������T�P�Ȃ̋��ł��B�O��A�H�ׂ��̂�5�`6�N�O�H�ƋL�����肩�łȂ��قǑO�̂��ƁB���i�ɂ͎B�e�ɍs���Ă��܂����A�����������ɓ�����̂ł͂Ȃ���ł��B���ɏt��̃r���}�X�͎�������Ă��čō��ł��B���{�ɂ͐�����T�P�ȋ��ނ����܂����A�r���}�X�������Ƃ����������Ƃ����l�͏��Ȃ�����܂���B�C�ɍ~��Ȃ��̂Ŋ������炸�A�h�g�ŐH�ׂ���̂��r���}�X�Ȃ�ł͂ł��B�[�H�ł��������܂������A����قǔ������������̂��Ɖ��߂Ďv���قǐ�i�ł����B�����Ă����������͔̂��i�Δ����قŒ��N�A�r���}�X�̐��Ԍ��������Ă���K����V���B�K�����Ƃ̂��t�������͒����A�y��30�N�͉z���܂��B�ō��̃v���[���g�Ɋ��ӊ����ł��B  |

||||||||||||||||

|

2025�N3��10��

|

�X�b�|���̓����� �䂪�Ƃɂ�3�C�̃X�b�|�������܂��B������N��Ȃ̂��u���ۂہv�Ƃ������̃I�X�ŁA���N��21�ɂȂ�܂��B���̃J���������ł����A�J���̎���ł����Ƃ���Ȃ͓̂������������邱�Ƃł��B�Ƃ��ɃX�b�|���͓������������Ȃ��Ɣw�b�ɃJ�r����������A�葫�̔畆���Ԃ��Ȃ����肵���y����܂��B�V�C�̂悢���ɂ�30���قǂ̒Z�����Ԃł���������������悤�ɂ��Ă��܂��B�z�𗁂т�ƁA�X�b�|�������͔w�b�点�l�����߂����ς��L���Ċ��������܂��B�����������Ă���p�͉������C�����悳�����ł��B  �O�ł̓������͎��琅�����ׂĎ̂ĂĊ���������悤�ɂ��Ă��܂��B |

||||||||||||||||

|

2025�N2��22��

|

���������Ⴑ �n���̃X�[�p�[�Ŕ����Ă����u���������Ⴑ�v�Ȃ���̂��܂����B�r�j�[���܂ɂ̓J�^�N�`�C���V�̒t���̑��A�����炭�J�}�X�ނ̒t����^�C�ނ̒t���Ȃǂ��������ē����Ă��܂����B�ڂׂ̍��ȖԂ��g���ĕ߂�̂��Ǝv���܂����A�����̎�ނ̒t�������l����Ă��Č��Ă��邾���ł��y�����ł��B�T�b�Ɖ�䥂ł����������̃V���v���Ȓ������O�b�h�I�@�卪���낵�ƃ|���|�A�܂��͏ݖ��ł��������܂������A���ꂪ���������ď\���u�������v�ɂȂ�̂ł��B�m���Ɂu�������v�ɂȂ�u���Ⴑ�v�ł��B1��ł͐H�ׂ���Ȃ��̂Ŕ��������ɂ��܂������A�l�i�����[�Y�i�u���B���̎��������炱���̒n���̂������ł��B   |

||||||||||||||||

|

2025�N2��13��

|

�u���{�̃E�i�M�v���V���Ɍf�ڂ���܂��� �u���{�̃E�i�M�v�i�R�ƌk�J�Ёj���A�����V���a�̎R�ŁE�����V���f�W�^���ɂďЉ��܂����B���҂̕��X�A�ҏW�ҁA�f�U�C�i�[�ȂǂȂǁA�F����ƈ�ۂƂȂ��č�������M��̖{�Ȃ̂ŁA��l�ł������̕��Ɏ�Ɏ���Ă�����������������ł��B���̖{�́u���{�̃h�W���E�v�u���{�̃^�i�S�v�Ɏ����V���[�Y�ƂȂ��Ă���A���݂����̖{�̐���Ɏ��|�����Ă��܂��B������O���t�B�J���Ŕ������ʐ^�œW�J�ł���悤�ɁA�ϋɓI�ɎB�e��ނ𑱂��Ă��܂��B�����҂��������B  |

||||||||||||||||

|

2025�N2��11��

|

���_���I ���̏��̑劦�g�͊e�n�Őr��Ȕ�Q�������炵�A�j���[�X�ł͘A���A��ɂ��x����Ă��܂����B�������A���l�ł͐Ⴊ�`���`���ƕ������Ƃ͂����Ă��ς��邱�Ƃ͂���܂���ł����B���̒n��ɔ�ד~����r�I�g���ȓ�I�ł����A�B�e�ł͍��������Ƃ�����܂��B����͓~�炵����̌i�F���B�e�ł��Ȃ����Ƃł��B�~�̋G�ߊ���\������ɂ͐�̑��݂͌������܂���B�\��ł͑��ɂȂ���̒��A�l�쓮�ԁ{�X�^�b�h���X�^�C�������ŎR���ɂ���c�ӎs���_���ɐ�i�F�̎B�e�Ɍ������܂����B ���_���́A������30�N�ȏ�O�Ɍ��J���ꂽ�f��u��U�� ���C���{�[�L�b�Y�v�̕���ƂȂ������ł��B�I�B��̎R�щ��̘V�k��U������Ƃ�����y�f��ŁA���{�씪�ēɂ���i�B�����A�f��������l�Ȃ�Η��_���Ƃ����C���p�N�g�̂���n���͋L���Ɏc�����Ǝv���܂��B�a�̎R�����A����S���ł������Ƃ��i�D�����n�������_���ł͂Ȃ����ƁA�l�I�ɂ͎v���Ă��܂��B�u���v�Ɓu�_�v�ǂ�������̏�Ȃ��͋��������ł���ˁB ����ȗ��_���A��͂��͐����āA���열�_�X�J�C���C���͒ʍs�~�߂ɂȂ��Ă��܂����B���܁A����̂悤�ȉ�����̐�ł������A�v�X�ɐ�̌i�F���B�e���邱�Ƃ��ł��܂����B  |

||||||||||||||||

|

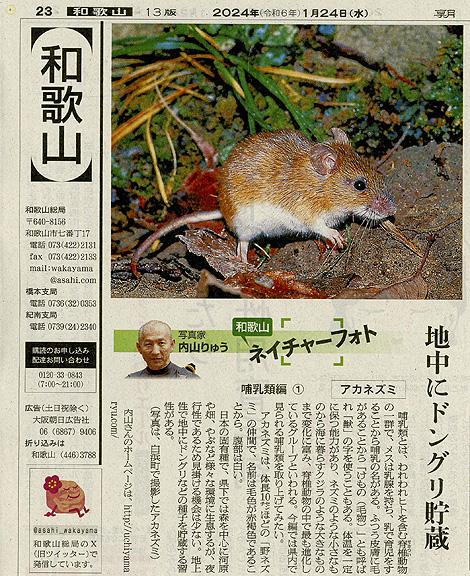

2025�N1��24��

|

�h�b�O�E�E�H�b�V���I �I�[�v����������́u��I���l�h�b�O�z�e�����l�v�̎{�ݓ��ɂ���u�h�b�O�E�E�H�b�V���v�𗘗p�����Ă��������܂����B����A�{�ݓ������ē������������̂ł����A�����ɕۂ��ꂽ�z�e���̕����͎��ɂ������ō��I�B���̕����Ɉ����ƈꏏ�ɔ��܂��Ȃ�āA�����Ƃɂ͊������z�e���̒a���ł��B�����C�͂�����l����̂��������B�L���~�n���ɂ͓��A�艷��u�s�K�̓��v�A�����A�h�b�O�����A�����h���[�A�V���b�v��J�t�F�A�x�[�J���[������܂��B�����͔��l�̐V���Ȗ����ƂȂ肻���ł��ˁB  �}�C�N���o�u�����������g�������ɐZ����}�[�T�B�ŐV�̃h�b�O�E�E�H�b�V����p�@�������ł��B���߂Ă̌o���Ƀr�r��Ȃ���̓����ł��B  ���̓��̓V�����v�[���g�킸�A�o�u���̐������Ő���Ă݂܂����B���̐������ŁA�т����肷�邭�炢���ꂪ���܂����B�o�u�����A����ׂ��B  �h���C���[�Ŋ������ƁA�т��t���t���ɂȂ�܂����B�}�[�T�����������ꂵ�����ł��B  ����ƈꏏ�ɉ߂�����J�t�F�ł��B�X�^�b�t�͊F�A���D���ȕ�����Ȃ̂ň��S�ł��B |

||||||||||||||||

|

2025�N1��15��

|

���ׂŃ_�E���c ������܂ŕ��ׂ��Ђ��ĉƂ���o���̐����𑗂��Ă��܂����B���͂��̏\���N�Ԉ�x�����ׂ��Ђ������Ƃ��Ȃ��A�C���t���G���U�Ƃ������ł����B���N�`���͑ł��Ă��܂������R���i�ɂ��������Ă��܂���B�u�n���͕��ׂ��Ђ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ킴������܂����A�܂��ɓ��Ă͂܂��Ă���ȂƎv���Ă������炢�ł��B������A�A�̒��q�������Ȃ�A�������牊�ǂō����Ȃ�܂����B�M���o�Ȃ������͍̂K���������̂ŁA1�T�Ԏ�͂����Ǝʐ^�t�B������f�[�^�̐����������Ȃ��Ă��܂����B�V�N���X�A�ߋ��ɎB�e�����ʐ^���ēx�������ǂ��@��ɂ͂Ȃ�܂����B���������I�ɂ͑����̃V���b�N�͂���A��R�͂̒ቺ�͂���ς�V���ɂ����̂��c�ƁB���������͋C�͂ł͉��Ƃ��Ȃ�܂���ˁB  ���{�_�Ђʼn��u�����̐X�v�����ɍs�������̂��́B  �����́u�����i�K�j�v�ɂ͂��Ђ˂��n���܂����B |

||||||||||||||||

|

2025�N1��7��

|

�{�̂��Љ� ����A�u�n���̊X�E�ւ��琢�E�� �i�C�t��ƁE���c�e�j�v�i�z�r�[�W���p���j����������܂����B�ȑO�A�����ł��i2020.8.10�j�Љ���Ă����������e���ƁA���c�e�j����̋O�Ղ��܂Ƃ߂�1���ɂȂ�܂��B���␢�E�I�ɂ����ڂ��W�߂�u�e�i�C�t�v�́A���̐l�C�䂦�ɓ��肪����Ńv���~�A�����قǂł��B�e�i�C�t�̓f�U�C�����̍����Ƌ@�\�������˔������i�C�t�ł����A����̌`�Ɏ���܂ł͗l�X�Ȃ���J���������悤�ł��B�i�C�t��ƂƂ��Ĕ������|�����e�j����̔M���v������������{�ł��B  �n���̊X�E�ւ��琢�E�� �i�C�t��ƁE���c�e�j �����Đ��E�z�r�[�W���p�� �艿�F2,200�~�i�ō��݁j  �������p���Ă���e�i�C�t�@�g�S����h�@�ł��B��ŋ����J�����߂Ɏ�ɓ��ꂽ���̂ł����A�������g���̂��ܑ̂Ȃ��ďo�Ԃ͏��Ȃ��ł��c�B�u�o���o���g���Ă�I�v�Ǝ���ꂻ���ł��ˁB |

||||||||||||||||

|

2025�N1��4��

|

�މ�V�N �����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N���e���r�ԑg�̐���Ǝʐ^�G�{�Ȃǂ̏o�ł����܂��Ă���A���肪��������ł��B�e�n�֎B�e�ɍs���\��������A������y���݂ɂ��Ă��܂��B�җ���A���Ă̂悤�ɐg�̂������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃ����o����悤�ɂȂ�܂����B����ł����̒��ւ̋����͐s���邱�ƂȂ��A�B�e�������C�����͐����܂���B�����g�̂ɃK�^�͗��Ă��A���_�͂ŏ��z���悤�Ǝv���Ă��܂��B���N����낵�����肢�v���܂��B  �R�����⍑�s�́u�V���w�r�v�B���̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���A�I�_�C�V���E�̃A���r�m�̌Q�B�E����J��Ԃ��w�r�́u�h��v�Ƃ��Đ_�i������邱�Ƃ������A�E�炵���k�͋��^�������炷�Ƃ������Ă��܂����B���Ďʐ^�G�{�u�w�r�̂Ђ݂v�i�|�v���Ёj�𐧍삵���ہA��R�̒E���k���Ƃɂ���܂������A�����̕��͈���ɂ��܂�܂���ł����ˁ`�B |

||||||||||||||||

|

2024�N12��24��

|

�T���^�X�q�I �N���X�}�X���ӎ����āA�}�[�T�ɃT���^�X�q���悹�Ă݂܂����B�{�l�͌������Ē����Ɏ���Ă��܂��܂������c�B�����∤�L�ɖX�q�Ȃǂ��悹�Ă���ʐ^�����|����Ɓu�s�҂��ȁ`�v�Ƃ������Ă����̂ł����A�����悹�Ă݂�Ɖ��Ƃ����炵���I�@�e�o�J�A���o�J�Ȏ����Ƀg�z�z�Ǝv�����肵�Ă��܂��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N12��21��

|

�J�������̉Ԍs���͂��c �䂪�Ƃ̃e���X�ɂ͐����̃J�������i�����ȁj������܂��B���ׂĂ����������̂́u�I�B�����v�ł��B���̒���1���ɉԌs���L�т�10�̂ڂ݂��t�������̂�����܂����B�Ԃɂ͉��Ƃ������Ȃ��ǂ����肪����A�Ԃ��������̂ŊJ�Ԃ��y���݂ɂ��Ă��܂����B�������{�ɂ悤�₭1�J�Ԃ����̂ł����A�l�q�����������̂ł��B�Ԃ͉����������܂܂ň���ɊJ���܂���B���ɂ����o�ɂ�A���̂ڂ݂͂��ׂĒ��F���ϐF���A���ʍ炭���Ƃ͂���܂���ł����B�e�������Ă���J�������̐搶�ɕ����ƁA���N�͂��Ȃ�̊����ʼnԂ��炩�Ȃ�������͂ꂽ�肵�Ă���Ƃ����܂��B�����͉Ă̏����������ł��B�������Đ��͂��̂悢�ꏊ���D�ރJ�������ɂƂ��āA���N�̂悤�Ȗҏ��͂������Ă���̂ł��傤�B�Ă̏������~�ɂȂ��č炭�A���ɂ������e�����Ă��邱�Ƃɋ����ƕ|�����o�����̂ł����B  ���̏�ԂŌ͂�Ă����܂����c�B�c�O�ł��B |

||||||||||||||||

|

2024�N12��13��

|

���ׂ̃n���J�X���p�� ����A���ׂ̃n���J�X���p�قŊJ�Â���Ă���u��۔h���l����A�����J�ց\�E�X�^�[���p�ُ����\ ���͊C���z���āv�����ɍs���܂����B�E�X�^�[���p�ق͈�۔h�̍�i��ϋɓI�ɃR���N�V�������Ă��āA���̈ꕔ�������J�����Ƃ������́B�t�����X�̈�۔h�A���l�́u���@�v�͐������Ǝv���Ă��āA�M�̉^�т��͂�����ƕ����鋗���Ŋϗ��ł����̂͗ǂ������ł��B����������i�ڌ���@��͑����͂Ȃ��̂ŁA�����^��ŗǂ������Ǝv���܂����B�������A���l�����JR���}���낵���ŕГ�2���ԁc�B�����ŕ�炵�Ă������ɂ���ׂ�ƁA�������낢��Ȃ��̂Ƌ������L�������Ȃ��A�Ǝ������܂��B  JR�V�����w�ƒ������Ă��āA�ƂĂ��֗��Ȃ��ׂ̃n���J�X�B���p�ق�16F�ɂ���܂��B  ���l�̑�\��Ƃ�������u���@�v�B���̔��˂��������ł��B  �p�[�V�����̃O�����h�L���j�I���B�B�e�͊ٓ��ŋ�����Ă�����̂ł��B |

||||||||||||||||

|

2024�N12��8��

|

�x���[�Y�B�e ���{���̃N���[�Y�A�b�v�B�e�ł̓x���[�Y���L���ł��B30�N�قǑO�ɑ������@�ނɁA�A�_�v�^�[������SONY ��7S�V �Ŏg����悤�ɂ��Ă��܂��B�I�[�g�i�肪�g���Ȃ����߁A�i��͎蓮�̃t���}�j���A���ł��B��ʊE�[�x���͂�0.���~���̐��E�Ȃ̂ŁA��������Ƃ����O�r���g�������ȃs���g��T��܂��B���̎g�����肪�������ɂ��ǂ��Ƃ͌����Ȃ��x���[�Y���g�����R�̓Y�o���A�����Y�ɂ���܂��B���܂ŗl�X�ȃ}�N�������Y�n���g���Ă��܂������A�𑜓x�͗l�X�Ŕ[���̂������̂͑����͂���܂���ł����B���̒��ŁA Leica�iLEITZ WETZLAR�jPHOTAR�i���C�c�E�t�H�^�[���j�͋����悤�ȃL���������܂����B�����̓t�B�����ł������A���������t�B���������[�y�Ŕ`�������ɒ��������������Ƃ��v���o���܂��B30�N�O�ł���ʂɂ͗��ʂ��Ă��炸�A�l�A���Ńh�C�c������܂����B�����ʐ^�Ƃ̊C��a�j������^����Ă��郌���Y�ł��B  Leica PHOTAR F4 50mm���I�����p�X�̃x���[�Y�ɑ������Ă��܂��B�B�e���ɂ̓X�g���{��3�`4���������B�s���g���킹��SONY ��7S�V�Ŋg�債�Ă����Ȃ��̂ŘV��ł����v�B  �͂�1�~���قǂ̗����B�e���N���b�v���Ă��܂��B�����̗l�q�܂ł͂�����ƕ�����܂��B�L���̗ǂ��Ɨ��̓I�Ɏʂ�𑜗͂ɍ��ꍛ�ꂵ�܂��B |

||||||||||||||||

|

2024�N12��7��

|

�n�N�Z�L���C ����A�Í���Ńn�N�Z�L���C���ώ@���܂����B�ꏊ�͊J�������ŁA�̊ԂɃN�`�o�V����ꂽ��A���ł��钎��߂�����Ƃ��킵�Ȃ���щ���Ă��܂����B�������ɂ�2�H�̃n�N�Z�L���C�Ƃ悭�����Z�O���Z�L���C�A�L�Z�L���C��3��ނ̃Z�L���C�����āA�̂��ƂɃi���o���̂悤�Ȃ��̂�����悤�ł����B��̏����ł͒��������㉺�ɐU��A�Ɏ~�܂��āu�`���C�`���C�v�Ɩ��܂��B���ʂ���˂��o���ł͓x�X�������N���Ă��āA�ǂ����C�ɓ�����������l�q�B�������Ă̑����Ƃ����A���ăJ�W�J�K�G���ł��ώ@�������Ƃ�����܂��B�����ŗL���ȃJ�W�J�K�G���̃I�X�́A�C�ɓ������̎�荇�������Ă��܂����B��̒��ɓ]�����Ă���͂ǂ�������悤�Ɍ����܂��������Ȑ����������ɂƂ��āA�ƂĂ��厖�ȑ��݂̂悤�ł��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N11��25��

|

���ǂ��H�H ���ӁA�P�[�W����o��̂����[�e�B���ɂȂ��Ă���Z�L�Z�C�C���R�́u�Ղ҂��v�B30���`1���ԂقNj��ԂŗV��A�����ŃP�[�W�ɖ߂��Ă����܂��B�����炪�e���r�����Ă����肵�đ���ɂ��Ȃ��ƁA���̊Ԃɂ��}�[�T�̂Ƃ���ɍs���Ă��邱�Ƃ�����܂��B�}�[�T�̃P�[�W�ɂƂ܂��ĉ��������ǂ�������̂ł����A�}�[�T�͖{���͌��Ȃ�ł��B�}�[�T�̖т������������肷��̂Łc�B���i���D�����}�[�T�͂Ղ҂��ɂ͉������܂��A���S���₩�ł͂Ȃ��l�q�B����Ȏ��͂Ղ҂����}���ɍs���A���ԂŗV�Ԃ悤�ɂ��Ă��܂��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N11��22��

|

�u���{�̃E�i�M�v���Љ��܂��� �u���Ȃ��S�� 2024�N�H���v�i���Ȃ��S���j�ɁA�u���{�̃E�i�M�v���Љ��܂����B�u���Ȃ��S��v�̓E�i�M�ɓ����������q�Ȃ̂ŁA�f�ڂ��Ă����������ƂɈӖ�������Ǝv���Ă��܂��B����̑����͉V������ł��̂ŁA�u���{�̃E�i�M�v�̓h�E�X�g���C�N���ƁB �E�i�M�̐��Ԃ��������Ȃǂɂ��ċ����������Ă���������̂́A�܂��͈�Ԃ̐ړ_�ƂȂ�V�������V��H�ׂĂ���l���Ǝv���̂ł��B�����������Ȃ��������I�ɐH�ׂ�ɂ́A�E�i�M�̂��Ƃ�m�邱�Ƃ��̐S�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B ���Ȃ��S���i���Ȃ��S��͒���w�ǂ��ł��܂��j �����s��������{������1-8-2 7F 03-6202-1223   |

||||||||||||||||

|

2024�N11��15��

|

�����ڃt�H�g�R���e�X�g���܍�i�W�̂��m�点 ���N�A�J�Â���Ă���ޗnj���㑺�E�����ڃt�H�g�R���e�X�g�E2024�N�̓��܍�i�W�����ȉ��̏ꏊ�ōs���܂��B�S���e�n�ōs���Ă���t�H�g�R���e�X�g�ł����A4�J��������W���͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�t�H�g�R���e�X�g�̊y�����Ƃ�������햡�́A�������B�e������i�𑽂��̐l�Ɍ��Ă��炦�邱�Ƃ��Ǝv���܂��B���܂��ꂽ���͂������A���ꂩ�牞�傳�����͐���A���ɑ����^��ł݂Ă��������B�v�����g���ꂽ�ʐ^������@��͏��Ȃ��Ǝv���܂����A�v�����g�����邱�ƂŌ����Ă�����̂�����Ǝv���܂��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N11��8��

|

���̖��̓p���_�I ����A�a�̎R�̉��݂Ȃǂɐ������郁���^���R�G�r���V��L�ڂ���܂����B�L����̕x�쎁�炪�������̂ŁA���ƍ��̖͗l�ł��邱�Ƃ���u�p���_�����^���R�G�r�v�Ɩ�������܂����B���l���ł��������Ă��邱�Ƃ���A���l���̃A�h�x���`���[���[���h�ɕ�炷�W���C�A���g�p���_�Ɉ������Ƃ������Ƃł��B  �p���_�����^���R�G�r�i Melita panda �j�B�̒���7mm�قǁB  �A�h�x���`���[���[���h�̃W���C�A���g�p���_�u���l�v�B  ���n�̓]�ȂǂŌ����邱�Ƃ���A�̐F�̔����͉B���F�ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B |

||||||||||||||||

|

2024�N11��3��

|

�k���p�̃h���C�X�[�c �����B�e�ł����Ƃ��厖�ȑ����̈���X�[�c�ł��B���̏ォ�璅��h���C�X�[�c�͕ۉ����������A�����Ԃ̎B�e�ɂ͌������܂���B�ʏ�͐��n�̌�����3.5�~���̃X�[�c�𒅗p���Ă���̂ł����A�X�[�c���̂���d��������̂���_�ł��B�B�e�|�C���g���߂�������̂ł����A�ߔN�s���Ă���k����ł̎B�e�ł͐����Ԃ͕����Ȃ���Ȃ�܂���B�����ł��̓x�A�X�[�c�̐��n�̌�����2�~���Ƃ����ɔ��̃h���C�X�[�c�������O����ɍ���Ă��������܂����B�ۉ��������y����I�킯�ł����A���ɒ���C���i�[����������Ƃ��Ă���Ζ��͂���܂���ł����B�������y���ē����₷���̂Ōk���ł̎B�e�ł́A�ƂĂ��d�����ł��B ������Ѓ����O  �y�ʂœ����₷��2�~���̃h���C�X�[�c�B�k�C���̃����O����̃t���I�[�_�[�E�X�[�c�ł��B�u�[�c�͌k���p�̃t�F���g��̂��̂��g�p���Ă��܂��B  �u�ɏ�̐��v�����߂āA���̏ꏊ�܂ł͗ѓ��A�k��������6���ԕ����܂����B�ו���100�O�����ł��y����������ł��B Photo:��c�A���Y |

||||||||||||||||

|

2024�N10��28��

|

NHK�u����₩���R�S�i�v�̃T�C�g�Ɂu�I�ɔ��� �k�R��v�� �f�ڂ���܂����B ���^�͂��ׂ�4K�ōs���Ă���̂ŁA4K�ł�����������������ł���� ����A11��9����BS�v���~�A��4K�ł���������������Ǝv���܂��I �u����₩���R�S�i�v�z�[���y�[�W�u�I�ɔ��� �k�R��v  �M���g���āu�Ҕ����v���B�e���܂����B�Ⴂ�A���O���ňړ�����J�b�g�͌��Ă��ċC�����������Ǝv���܂��B |

||||||||||||||||

|

2024�N10��25��

|

�ԑg�����̂��m�点 NHK�u����₩���R�S�i�v ���킩�⎩�R�S�i�u�I�ɔ��� �k�R��vNHK 11��3���i���j�ߑO7:45�`7:59 ���� 11��9���i�y�j�ߑO6:30�`6:44 BS�v���~�A��4K �t������^�����Ă���NHK�u����₩���R�S�i�v��11��3����OA�ƂȂ�܂��B�ԑg�̕���͋I�ɔ����𗬂��k�R��ł��B�k�R��͌F���̍ő�̎x���ŁA�S����100�L���B���J�n�т̑��P�������Ƃ��A�G�߂��Ƃɐ�̐��ʂ��������ω������ł��B������ɂ͏Ɨt���т��L����A���炩�Ȑ�������Ă��܂��B������ɂ͐�̗��݂��藧���f�R�ɂȂ��Ă���u�Ҕ����i�ǂ�͂����傤�j�v������A���قȌi�ς���ό��n�ƂȂ��Ă��܂��B�f�R�̐��ۂɂ́u�k�������A���v�ƌĂ��A���̈�Q�����炵�Ă��܂��B��̐��ʂ����肹���A�^�����ɂ͐��v����悤�ȏꏊ�Ɍ������ނł��B�u�Ҕ����v���疼�t����ꂽ�h���j�K�i��h���V���c�P�A�V�`���E�Q�A�k�R��ɌŗL�̃J���[���S�Ȃǂ̋M�d�Ȍk�������A�������^���܂����B ���͐����B�e��A���Ȃǂ̎B�e���s���܂����B����A��������������Ǝv���܂��B  ������͓����x�̍����x�����������Ă��܂��B���i����B�e�ɒʂ��Ă���������܂��B  �Ҕ����͓ޗnj��A�a�̎R���A�O�d����3�������E�𐬂����J�ł��B�E�̊R�̏�ɂ�100�N�̗��j�̂���u�҃z�e���v�������܂��B  �u�k�������A���v�̎B�e�ł́A�F�쎩�R�ی�A�����c��̑��搶�A�{�{���̏��{����ɑ�ς����b�ɂȂ�܂����B  ��̌��ԂȂǂɍ������낵�A�t��ɉԂ��炩����h���j�K�i�B�I�ɔ����݂̂ɕ��z����ŗL��ł��B  ���Â̐X�́A�삪�^��ł����^�l�����B�ɗ��ꒅ���Ăł��܂����B���Êό�����̕��삳��i�����j�ƃJ�����}���̈ɓ�����Ɠ��Â̐X�ɂāB |

||||||||||||||||

|

2024�N10��23��

|

�{�̂��Љ� ��ƁE�e���r�f�B���N�^�[�̈�㋱��� �u�E���g���E�H�[�^�[ SATOYAMA CAPITALISM 2030�v�i�v���W�f���g�Ёj���o�ł���܂����B��コ��Ƃ͒��q���Í���Ȃǂ��ꏏ�ɏ���A���{�̐�ɂ��āA���ɂ��ĉ��x����荇���܂����B��コ��́A���́u���R���{��`�v�̎咘�҂ł���A���̒����O���[�o���Ȏ��_���猩�߁A��������{�l�ɂ��ꂩ��̍l������������Ă��Ă��܂��B��コ��Ƃ͔N��߂����Ƃ������ĈӋC�������A�����u�E���g���E�H�[�^�[�v���f�����ł��Ȃ����Ƙb�������Ă��܂��B�{��300�y�[�W���A�ǂ݉����\���B�{�̏��͂ɂ͎����o�ꂷ��V�[��������A�Í���́u���v��I�I�T���V���E�E�I�ɂ��G��Ă��܂��B�Ǐ��̏H�A�����Ɏ���Ă�����������1���ł��I �E���g���E�H�[�^�[ SATOYAMA CAPITALISM 2030 �v���W�f���g�� �艿�i�{��2000�~�{�Łj   �u��̔q�v���B�e�����㎁�B�����ɓo�ꂷ��u�������ȏ��_�v�ɓ������  ���҂̈�㋱��B�Í���Y���̍g�t�̑O�� |

||||||||||||||||

|

2024�N10��22��

|

�u�E�i�M�̂���� ���Ȃ���v�����ȏ��Ɍf�ڂ���܂��� ���w�Z4�N������̋��ȏ��Ɂu�E�i�M�̂���� ���Ȃ���v�i�|�v���Ёj���f�ڂ���܂����B����}���̏��w�Z4�N����㊪�ɑ����A�����ɂ��f�ڂ���܂����B�u�H�ו��v�Ƃ��ẴE�i�M�����łȂ��A���Ƃ��Đ���܂߂Č��Ă��炦��Ɗ������ł��ˁB���������{����̃L�b�J�P�ɂ��āA���ɋ����������Ă����q�ǂ��������Ă��ꂽ�牽���ł��B   �����}�� ����4�N�� �� |

||||||||||||||||

|

2024�N10��10��

|

�t�H�g�R���e�X�g�̐R���� ����A�ޗnj���㑺�Łu�����ڃt�H�g�R���e�X�g2024�v�̐R�������܂����B����́A�S���{�ʐ^�A���֓��{�������ǒ��̐X��p��Y�����R�����ɉ����A�ʐ^�Ƃ̕S�X�r���3���ōs���܂����B�����i�͍�N�������͏��Ȃ������ł����A �g�ݎʐ^������������������܂����B���̃t�H�g�R���e�X�g�̏ꍇ�͈��|�I��1���̒P�ʐ^�̉��傪�����ł����A�����ڂł͑������g�ݎʐ^�ł��B���傳�����̃��x�����オ���Ă��Ă��邱�Ƃ��������܂����A���C�y�ɉ���ł��邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ肻���ł��B�C���X�^�O�������������܂��̂ŁA�\�����ɂǂ�ǂ�Ƃ����傭�������B    |

||||||||||||||||

|

2024�N10��9��

|

�A�}�S ����A���̎R���ɃA�}�S�̎B�e�ɍs���܂����B�Y���̂��߂Ɍ���͐�ɑk�シ��A�}�S�ŁA�~�Ό^�Ƃ��Ă�܂��B�ѓ��ɎԂ��ߋ}�ȊR�������čs���ƁA�����x��������ɃI�����W�F�̌̂����ォ��ł��͂�����ƌ����܂����B�I�X�̕@�����ɋȂ���A�����͐^�����ł��B�I�ɔ����ɂ��A�}�S�͂��܂����A����Ȃɑ傫�����͂̂���A�}�S�͌������Ƃ�����܂���B�A�}�S�̍~�C�������̂��T�c�L�}�X�ƌĂт܂����A�C�ł͂Ȃ��Ȃ̂Ō����ɂ̓T�c�L�}�X�Ƃ͌Ăтɂ����A�ĂׂȂ��悤�ȋC�����܂��B�T�c�L�}�X�̌ď̂ɂ��Ă͌����҂ɂ��C���������Ǝv���܂��B  ���X�������ẴI�X�ԓ����B�傫���͖�50cm |

||||||||||||||||

|

2024�N10��4��

|

�u���낵���v�Ɍf�� 2���ɒ������s�����O�d���x��S�u���]�̕����v�̒����L�^����I�������D��u���낵���@No.43 �v�Ɍf�ڂ���܂����B�a�̎R�������R�����ق̕����������S�ɂȂ�A�܂Ƃ߂����̂ƂȂ�܂��B�����̒��𗬂���͊O���ƌq�����Ă��č���A�m�F���ł����^�J�n���͐��ʂ��ē��荞���̂Ɛ��@�ł��܂����B�����͊ό��n�Ƃ��ĊJ������Ă���̂ŁA�߂��܂ōs���ꂽ�ۂɂ͗�������Ă͂������ł��傤���B ![���]�̕���](images/news/fuketsu1.jpg) �u���]�̕����v�́A���̋�����̌��Ԃ���o���肵�܂� ![���]�̕���](images/news/fuketsu2.jpg) �ΊD��̕ǂɈ͂܂ꂽ�����̓����B�ӊO�ƍL����Ԃ��L�����Ă��܂��� ![���]�̕���](images/news/fuketsu3.jpg) ���̓��͂����ɂ��y���~��̉J�B���C�g�ŏƂ炵�Ȃ���̃T���v�����O�ł� ![���]�̕���](images/news/fuketsu4.jpg) �������ł݂����T���K�j�ł� ![���]�̕���](images/news/fuketsu5.jpg) ���ނł͗B��m�F���邱�Ƃ��ł����^�J�n���B�����ق̓o�^�W�{�Ƃ��Ď�������܂���  ������ �N���b�N�����PDF�t�@�C�����J���܂� |

||||||||||||||||

|

2024�N9��28��

|

�V��L�ځI �ȑO�A�����ł��Љ�܂����i�K���z�g�P�h�W���E�i��k�W�c�j���A�ЎR�Y�����A�V�c���l����ɂ��V��Ƃ��ċL�ڂ���܂����B�a���̓��C�z�N�i�K���z�g�P�h�W���E�A�w����Lefua nishimurai �ł��B�w���̎포���͐����r�����Ɍ����������̂ł��B���̃h�W���E�̑��݂ɒ��ڂ�����������̔S�苭�������Ƃ��̓w�͂�m���Ă��邾���ɁA�S����������v���܂��B �������A�{��̐������x�͋ɒ[�ɒႭ�A�������Ă��鐔�{�̑�ł́A����ł��Ă����������Ȃ��ł��B�����炭���{�Y�̒W�����̒��ł��A�ł��̐������Ȃ���ނɓ���Ǝv���܂��B����ł�����̈����͂��Ƃ��A�̏W�����ł��|���Ɗ����Ă��܂��B���������Ă��u���邾���v�ɂ��Ď����A��Ȃ��悤�ɂ��肢�ł�����Ǝv���܂��B �u���{�̃h�W���E�v�i�R�ƌk�J�Ёj�̉����ł��o����A�f�ڂ��鏀���͒������Ɛi�߂Ă��܂��B  �V��L�ڂ��ꂽ���C�z�N�i�K���z�g�P�h�W���E Lefua nishimurai �B�̂͐����r�����A�����~�����B |

||||||||||||||||

|

2024�N9��23��

|

�R�����ɍs���Ă��܂��� ����A�R�����փ��P�n�������˂čs���Ă��܂����B�������̂��ړI�ł������A����s�Œ�����������Ă��鑁�쒃�܁E���_������ɖl�̃I���W�i���v�����g�������Ă��������Ă����̂ŖK�˂邱�ƂɁB�ʐ^�͌Í���̃N�}�m�U�N���𐅒����猩�グ�����̂ł��B�S���T�C�Y�̊z���E�v�����g�͘a�̎R�s�́u���ꖇ�H�[�v����ɂ��肢���܂����B���삳��̉��l�A�X�^�b�t�̕��X�Ƃ�����ł��A�y�������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B�R�����ɂ͓����x�̍����삪�����A�����Ɗ����̘A���ł����B  ���_������ɏ����Ă����I���W�i���v�����g�ł��B����ʂ��Č��グ�Ă���̂ŁA�F���͗}���ڂɂ��Ă��܂�  ���쒃�܂̊F�l��  �R�����̐���ē����Ă����������������F���Ƌёы����o�b�N�� |

||||||||||||||||

|

2024�N9��21��

|

�q�K���o�i�A�炩��... �ފ݂̍��ɕK���Ԃ��炩����q�K���o�i�B�N�₩�ȐԂ��Ԃ͉�������ł��ڗ����݂ł��B�l�̐����̓���������ꏊ�ɂ����������A�u�֎썹�i�܂サ�Ⴐ�j�v�ȂǁA�n�����͑S����500�ȏオ�m���Ă��܂��B���N�A9���̂��̎����ɂ͉Ԃ��炩����q�K���o�i�ł����A���N�͂قƂ�nj������܂���B���̐A���̉Ԋ����傫���Y���邱�Ƃ͂����Ă��A�q�K���o�i�����͖��N�A�Ԃ����Ă��܂����B���̉Ă̐q��ł͂Ȃ������́A�q�K���o�i�ł����e�����Ă���悤�ł��B�炩�Ȃ��q�K���o�i�͉�X�ɉ�����i���Ă���̂�������܂���ˁB  ���N�O�ɎB�e�����q�K���o�i�̉ԁB�F�����n�߂��`�̎��ƏH�����o���Ă���悤�ł����B |

||||||||||||||||

|

2024�N9��7��

|

�u���{�̃E�i�M�v���V���Ɍf�ڂ���܂��� �u���{�̃E�i�M�v�͂��D�]���������Ă���A�������v���Ă��܂��B��ꂽ�����̒��ɂ͖{�̉��i�ɂ��Ă�����܂����B���̃V���[�Y�͎ʐ^�����N���A�Ɉ������ׂ��A���i���Ȏ����g�p���Ă��܂��B���̎��Ɍ��炸���̉��i�����E�I�ɍ������Ă���A�o�ŎЂ͎��̎�z�ɋꗶ���Ă���ƕ����Ă��܂��B����������������K���ł��B  �ǔ��V���E�{��݂��蓰  �I�ɖ��� |

||||||||||||||||

|

2024�N8��23��

|

�_�����o�܂��� ���{�������ފw��� Species Diversity���ɁA�n���̍ח��ō̏W�����J�����c�i�R�C�ȁj�Ɋ��Ă����`���E���h�L�ɂ��ĕ��܂����B�������������̒��V�a�玁�ƍL����̕x������Ƃ̋����ƂȂ�܂��B���̊����J�����c���瓾��ꂽ�̂͏��̎���ł��邱�ƁA�܂��A�����������ގ��̂����m�ɍs���Ă��Ȃ������w�i���w�E���Ă��܂��B�ʗ�Ƃ��Ė{��̓T�P�ȋ��ނ�A���ȂǂɊ�����̂Ƃ���A�`���E�̓^�i�S��L���M���A�R�C�ȂǂɊ���Ǝv���Ă��܂����B���������m�ȕ��ނ��s�����Ƃɂ��A�{����J�����c�̂悤�ȃR�C�ȋ��ނ��͂��߁A�l�X�Ȏ�ނɊ��邱�Ƃ��������Ă��܂����B�`���E���h�L�̏h�嗘�p�ƂȂ�L�[�͉��ł��邩�A���ꂩ������ׂ�K�v������܂��B  �J�����c�̓������Ɋ��Ă���`���E���h�L�B�K���z�X�g�Ɠ��������i�O�����j�Ɉ����t���܂�  ������ �N���b�N�����PDF�t�@�C�����J���܂� |

||||||||||||||||

|

2024�N8��15��

|

�����I ���N�̉Ă����������ł��I�����O�܂ł́A�C�����̉��Ɠ������炢�ɂȂ�Ɩҏ����Ȃǂƃj���[�X�ɂȂ�܂������A���̉Ă�40���ɔ���n�������悤�ł��ˁB�K����I�͋ߋE�n���ł͍ł��C�����Ⴂ�̂ł����A����ł��Ƃ�ł��Ȃ������������Ă��܂��B����A�����ăo�e�o�e�̃}�[�T�i���j��A��Đ�ɍs���Ă��܂����B�삪��D���Ȃ͎̂�����̉e���ł��傤�ˁB��ɔ�э���ł͓������̖_�����킦�Ė߂��Ă���c�����\����J��Ԃ��܂��B�₽����̐��ŃN�[���_�E��������́A�Ԃ̌㕔���ȂŃE�g�E�g���Ȃ���A�H�ɂ��̂ł����B    |

||||||||||||||||

|

2024�N8��12��

|

�J�G�������~���... ���̎����A��ɂȂ�Ɖ䂪�Ƃ̓c�`�K�G���̑升���œ��₩�ł��B��ɂ͐��@���⏬���Ȓr������������̂ŁA�����Ńc�`�K�G�����ɐB���Ă���̂ł��B�u�M���[�M���[�v�ƓƓ��̖����́A�Ƃ̒��ɂ��Ă��悭�������܂��B�������A�����������Ă���������ς�����Ǝ~�܂�A�Â��Ȗ邪����܂��B����Ȏ��͑�T�A�u���c�v����ɗ��Ă��邱�Ƃ������̂ł��B�u���c�v�Ƃ̓j�z���}���V�̂��ƁB�c�`�K�G�������͕q���Ƀ}���V�̑��݂��L���b�`���A���̂��~�߂܂��B  ��ɂ���Ă����u���c�v�j�z���}���V�B���тׂ͍��A�����͎O�p�`�B |

||||||||||||||||

|

2024�N8��7��

|

�u���{�̃E�i�M�v�����L�i�S�j ���m���̎l���\��Ŏ�ނ��s���ۂ́A�l���\����c�̐_�c�C����ɂ����b�ɂȂ��Ă��܂��B�u���{�̃E�i�M�v�ł́A�l���\��́u�͂��ꋙ�v�𒆓y���Ŏ�ނ��܂����B�����ɐj�Əd���t�����P���Ȏd�|���͒n���ɂ���āu�u���j�v�u�����j�v�ȂǂƂ��Ă�A���̒n���ł͕����̐j��p���邱�Ƃ���u�͂���v�ƌĂ�܂��B�e�n�̐�Ŏ�ނ����ċ����[�������̂́A�g����a���Ⴄ���Ƃł����B�~�~�Y��A���͈�ʓI�ł����A�����ł̓^�J�n���i�R�C�ȁj���g���̂ł��B�E�i�M���I��I�ɓ���̉a��H�ׂ�X��������Ƃ������Ƃ�������܂���B  ���v���c�@�l�@�l���\����c�̎����ǒ��A�_�c�C����B�l���\��̎�ނł͂��������b�ɂȂ��Ă��܂��B  �u�͂���v�̉a�Ɏg����^�J�n���B�����������̂Ŏ���ł�����̂Ŗ�薳�������ł��B  �O���Ɏd�|�����u�͂���v�������グ�鋙�t�̒r�c����B�����A�nj^�̃E�i�M���|�����Ă��܂����B |

||||||||||||||||

|

2024�N8��4��

|

�u���{�̃E�i�M�v�����L�i�R�j �u���{�̃E�i�M�v�ł̓E�i�M�̐��ԂɌ��炸�A����ނ�Ȃǂɂ������̎��ʂ������Ă��܂��B�ߔN�A�u�V�R�E�i�M�v��ނ邱�Ƃ��ł���s�s�͐�Ȃǂł̒ނ肪���ڂ���Ă��܂��B�E�i�M�ނ����ނ���ɂ�����A���ۂɃE�i�M�ނ���s���Ă���l�ɂ��肢���悤�Ǝv���A�^����ɓ��ɕ����͖̂l�̑�w����̐�y�A��������ł����B�w���̍�����{���ɂ悭�ނ�ɂ��ꏏ���A�ނ肪�D�������Ēނ��[�J�[�ɏA�E���ꂽ�قǂ́g�ނ�L�`�h�ł��B���݂̓w���u�i��p�́uGINKAKU�v�u�����h�̐ӔC�҂�����Ă��܂��B���Ƃ��Ă���35�N�ȏ���o���Ă��܂����A�����������b�ɂȂ��Ă���ԕ��Ƃ����̂��������������܂��ˁB�����Ƃ��݂��N�����A�V�l�ɂȂ��Ă�������ׂĒނ������낤�Ȃ��A�Ȃ�Ďv���Ă��܂��B��ނł͂��肪�Ƃ��������܂����I  �s�s�͐�Ńu�b�R�~�ނ�ŃE�i�M��_���Ă���Ƃ���B�ʐ^�ł͕�����܂��A���������ނ�ł͕��ʂ͗p���Ȃ��悤�ȍ������[��������ł��܂��I  �E�i�M�ނ�ł͂ƂĂ��d��u�~�~�Y�ʂ��v�͎��А��i�iDAIWA�j�B�D����̂ł��B |

||||||||||||||||

|

2024�N8��1��

|

������Photo Contest 2024 �I �ޗnj���㑺�E�����ڂɂĊJ�Â����t�H�g�R���e�X�g�ł͍�i���W���Ă��܂��B��㑺���̎��R���i�A���A���A�l�X�̕�炵��Î��Ȃǂ��B�e������i���A�ʐ^�i�v�����g�j����A�C���X�^�O��������ɂĕ�W���܂��B ��㑺�͑��P���ɋ߂��A���R�L���ȐÂ��ȑ��B���������������n�Ƃ��Ă����X�X���ł��B����A��㑺�փJ�����Ў�ɖK��Ă�����������Ǝv���܂��B�t�H�g�R���́u�����ڑ�܁v�̏܋���10���~�ł��I  ������ �N���b�N�����PDF�t�@�C�����J���܂� |

||||||||||||||||

|

2024�N7��25��

|

�u���{�̃E�i�M�v�����L�i�Q�j �����哇�̏��͐�ŃI�I�E�i�M���B�e���܂����B���Ƙe�̐��H�̂悤�Ȑ�ɁA���[�^�[�I�[�o�[�̃I�I�E�i�M���Q��Ă��܂��B�����J�������\���ċߊ��ƁA�������ɖ\��Đ�������܂��B�傫�Ȍ̂�1.3���قǂ͂���Ǝv���܂����A����ȃI�I�E�i�M���o�V���o�V���Ɠ������̂ŁA���͓D����Ɂc�B�����Ő����ɃJ�������Z�b�g���āA���ꂽ�ꏊ����V���b�^�[���������Ƃ��ł��郊���[�g�B�e�ɂ��܂����B�����J�����ɋ���������̂��߂Â��Ă���̂�������A�����ɋ����Ė\���̂������肵�āA�O�r���ƃJ�������ړ��������邱�Ƃ�����܂����B�I�I�E�i�M�͋��Ƃ������ҏb�Ȃ̂��Ɗ����܂����B  |

||||||||||||||||

|

2024�N7��20��

|

�u���{�̃E�i�M�v�����L�i�P�j ����������܂����u���{�̃E�i�M�v�̎B�e�͒����Ԃɋy���߁A�v�����ЂƂ����ł��B����ɕ����ĎB�e�Ȃǖ{�̐���ɐG��Ă݂����Ǝv���܂��B �ʐ^�́A�����哇�̉͐�ŃI�I�E�i�M�̒�����������ɎB�e�������́B�E���璘�҂̈�l�ł���e�J�ʎq�Y���A�^�����ō����e�J���̋��������҂̔q�����ł��B�u�e�J���v�Ə����Ƃ�����Ƌ���������悤�Ɋ����܂����A���͔ނ͖l�̒��w���Z����i�˕����E���Z�j�������̌�y�ŁA���w���̍��ɂ����ɗV�тɗ��Ă����̂ł��B���͗��h�ȁH��������ɂȂ��Ă��܂����A���̍��͐����̒��̋��ɖڂ��P�����Ă��܂����B�܂����܂����A���ꂩ�琔�\�N��Ɉꏏ�ɖ{�����Ƃ́I�l�́u���v�Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂ł��ˁB���ꂩ��������ʔ������̂��ꏏ�ɍ�낤�I�Ƙb�������Ă��܂��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N7��18��

|

�V���̂��m�点�ł��I�u���{�̃E�i�M ���ԁE�����E�ۑS�Ɛ}�Ӂv �g�߂ȑ��݂ŒN�ł��m���Ă��鋛�A�E�i�M�B�ăo�e�h�~�̐H�ו��Ƃ��Ă�����݂̋��ł����A��Ȃǂł͂قƂ�nj������邱�Ƃ��Ȃ��s�v�c�ȋ��ł��B�E�i�M�Ɋւ��鏑�ЂȂǂ͑����ł����A���̐��Ԃ��ڍׂɑ������ʐ^�E�f���͂ƂĂ����Ȃ��̂�����ł��B10�N�قǑO����E�i�M�̎B�e��ϋɓI�ɍs���Ă��܂������A�E�i�M�͖�s���ł��邽�ߎB�e�͖�̐�ɐ��邱�ƂɂȂ��J���܂����B ���҂̊C�����O�E�e�J�ʎq�Y�̗����͌���ŃE�i�M���������Ă��������҂Ńt�B�[���h���[�J�[�ł��B���܂łɂȂ������E�i�M�̖{�����ׂ����s�͉������܂����B ���Ƃ��ẴE�i�M�ɋ�����������͂������A�u���{�l�ƃE�i�M�v�ɂ��Ă̗��j�I�Ȕw�i��u���������E�i�M�̓����v�A�E�i�M�̕ۑS�Ȃ�192�y�[�W�E�I�[���J���[�ŃO���t�B�J���ɓW�J���Ă��܂��B�u�V�v�D���ȑ�ȕ��ւ̃v���[���g�ɂ����X�X���ł�  |

||||||||||||||||

|

2024�N7��6��

|

���}�K���̎q��� 1�T�ԂقǑO����A������������̃q�i��A�ꂽ���}�K������ɗ���悤�ɂȂ�܂����B�q�i��3�H����悤�ŁA�e������a�����炤���͉H��U��킹���K��U��悤�Ȏd�������܂��B�q�i�͐e�ɔ�ׂĐF�������̂ŁA��ڂŕ�����܂��B���Ă͂��܂�쒹�Ƀ����Y�������邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł����A�L�b�J�P�͒�ɗ��郄�}�K���̉��炵������ł����B�����A��ɂ���Ă���쒹������̂͊y�����ł��ˁB  |

||||||||||||||||

|

2024�N7��2��

|

���K���̃��j�G�� ����̃^�J�m�n�_�C�Ƃ͕ʂ̃X�[�p�[�ŁA���x�́u���K���v������܂����B���K���Ƃ̓g�Q�E�I�ڂ̋��ŁA�ʐ^�̎�ނ̓A�J���K���ł��B�ג����̌^�ŕ��������H�������Ȃ��悤�Ɍ����܂����A���͂ƂĂ������ȋ��ł��B�V�N�Ȃ��͎̂h�g����i�ł��B���g�̍������Ƃ��Ĉ����܂����n���ł͈�����ł��B����̓��j�G���ɂ��Ă��������܂������A�ӂ���Ƃ����g�͂ƂĂ��������������ł��B  �Ԃ�ɂ��ăp�b�N���ꂽ�A�J���K��  ���j�G���ɂ��Ă݂܂��� |

||||||||||||||||

|

2024�N6��28��

|

���ȏ��Ɂu�E�i�M�̂���� ���Ȃ���v���f�ڂ���܂����I ���w�Z4�N���̍���̋��ȏ��Ɂu�E�i�M�̂����@���Ȃ���v�i�|�v���Ёj���f�ڂ���܂����B�u�ǂ݂����{�v�̒��ŏЉ��Ă��܂��B�N�ł��m���Ă���E�i�M��ʂ��āA���{�̐�̊��ɂ��čl���ė~�����Ƃ����v���ō�����ʐ^�G�{�ł��B��l�ł������̎q�ǂ���������Ɏ���Ă��ꂽ��������ł��B   ����o�Ł@����4�N���@�� |

||||||||||||||||

|

2024�N6��26��

|

�^�J�m�n�_�C ��I�̈�ނ�ȂǂŊO���Ƃ����^�J�m�n�_�C�B��ʂɂ͋�������̓X���ɂ͕��Ȃ����ł����A�X�[�p�[�̋��R�[�i�[�Ŕ����Ă����̂Ŕ����Ă݂܂����B�n���̃X�[�p�[�͂�������I�I�ƌ�������̋������Ԃ��Ƃ�����܂��B�A�J���K���A�N���V�r�J�}�X�A�}���{�E�A�w�_�C�A�~�m�J�T�S�c�B�H�ׂĂ݂ăC�}�C�`�A�Ƃ������Ƃ�����܂����A�����ɐH�ׂĂ݂�̂��y���݂̂ЂƂB�^�J�m�n�_�C�͎ϕt���ɂ��܂������A�ӊO�Ƃ�������Ƃ��Ă��Ĕ������������ł��B�V�N�Ȃ��̂��L�`���Ə����������̂ł���A���h�ȗ[�т̈�i�ɂȂ�܂��ˁB  �p�b�N�ɂ��ꂽ�^�J�m�n�_�C�B��������H�ׂĂ��܂��A�����̎ʐ^���B��̂�Y��܂����B |

||||||||||||||||

|

2024�N6��20��

|

���ƕ��� ���v���c�@�l �т�Ό|�p�������c���������Ă���G�����u���ƕ����v�č��̕\���Ɏʐ^������Ă��������܂����B�ʐ^�͔��i����͐�ɑk�サ�Ă����R�A���ł��B���̎G���͎��ꌧ�����ׂĂ̒��w�Z�`��w�A�}���فA�����{�݂Ȃǂɓ͂����Ă��܂��B�č��̓��W�͔��i�̐������Ȃǂɂ��Ă̎q�ǂ������̓��e�L��������A���e�̔Z�������[���L�����ڂ������܂����B�q�ǂ��̋���ɗ͂����Ă��鎠�ꌧ�Ȃ�ł͂̓��W�Ƃ������A���O�̎����炷��ƂƂĂ��A�܂����v���܂����B  �w���E����w�ǂȂǂ̂��₢���킹�͈ȉ��ɂāB ��520-0806 ��Îs�ŏo�l15-1 �т�z�[���� (����) �т�Ό|�p�������c TEL 077-523-7146 |

||||||||||||||||

|

2024�N6��18��

|

�ʐ^�W�Ǝʐ^�W�̂��Љ� �ʐ^�Ƃ̒������v���A�x�m�t�C�����t�H�g�T�����ɂāu�C����ʑ唎�����v�Ƒ肷��ʐ^�W���J�Â���܂��B�^�C�g���́u��ʑ唎����v�͂ǂ����l�Ԃۂ��A�C�̒��̌��h���낢�̖ʁX�������ɂƂ炦�Ă��܂��B�ʐ^�W�̉����6��14���`7��4���B7��1���ɂ́u�������v�A�[�e�B�X�g�g�[�N�v������܂��B ����A�����^��Ă͂������ł��傤���B �܂��A�ʐ^�W�ɍۂ��A���^�C�g���̎ʐ^�W���o�ł���܂����B �ʐ^�W�͎ʐ^1�_���Ƃɐ��v����̌��t���Y�����Ă��āA�▭�ȃ^�C�g���Ɏv�킸���Ă��܂��܂����B�C��������D���Ȑl�ւ̃v���[���g�ɂ��s�b�^����1�����Ǝv���܂��I  �ʐ^�W�@�u�C����ʑ唎����v ���ҁF�������v �N�����B�X �艿�F3300�~�i�{��3000�~�j |

||||||||||||||||

|

2024�N6��15��

|

�v�X�̖k�C���I ����A�k�C�������֎B�e�ɍs���܂����B�����͎���7�N�U��ł����B��ނ͂��܂��s���܂������A����͔�s�@�̏��p�������\��ςł����B��I���l��`����H�c��`��JAL�ւł����A���[�J���ւȂ̂ŃQ�[�g�̒[�ɓ������܂��B�ړI�n�̍����E���W�Ë�`��ANA�ւȂ̂ŁA�^�[�~�i���Ԃ��ړ����A��������X�Ƀo�X���g���܂��B�Z���V�e�B�u�Ȑ����J�����͋@���Ɏ������̂ŁA�����������āA�������炨������ƉH�c��1�^�[�~�i���̒[�����2�^�[�~�i���̒[�܂ňړ������̂ł����B  ��I�̊C�ݐ��͂����Ă��������ł�  �Í���̉͌��������܂����B�q�H��V��ɂ��܂����A���̓��͂�������ƌ����܂���  �R�`�̏��Ȃ̂ŁA���R�ł��傤���B�R�[�q�[�����݂Ȃ���y�����ЂƎ����߂����܂� |

||||||||||||||||

|

2024�N6��6��

|

�����A���^���I �挎������A����ԑg�̎��^�������Ă��܂��B���`��������̂Ŕԑg�̓��e�ɂ͐G����܂��c�B�����炭�H��OA�ɂȂ�܂��̂ŁA�ڍׂ����܂�܂����炱���ł��m�点�������Ǝv���܂��B�����V�[���͎����S�����Ă���A�~�J�ɓ���O���Y��ȃV�[�����^�ꂽ�̂Ńz�b�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B   |

||||||||||||||||

|

2024�N5��31��

|

�C�\�q���h���̎q��� �����O�����̎��ӂ����������Ȃ��Ă��܂����B�C�\�q���h���̑��������c�����E�b�h�f�b�L�ɂ���A�����ɐe�����a���^��ł��Ă���̂ł��B�u�W�F�W�F�W�F�`�v�Ɛe�����ƁA�c���́u�q�[�q�[�v�Ɩ��Ȃ�����킹�����J���ĉa���˂���܂��B�c����2�H����悤�ŁA�e���̓o�b�^�Ȃǂ�ɗ^���Ă��܂����B�����قǂ͐e���̓꒣��̒��ʼna�����炤�悤�Ȃ̂ŁA���炭�͑��������Ȃ�̂ł��傤�ˁB  �I�X����a�����炤�c���B |

||||||||||||||||

|

2024�N5��25��

|

�j�R��Z9�I ����A���Ƀ~���[���X�J�����̃j�R��Z9�����܂����B���t�@��D5���g���Ă��āA����ŏ\�����Ǝv���Ă����̂ł����AZ9���g���Ă݂�ƈَ����̐��\�ł����B���ɋ������̂��I�[�g�t�H�[�J�X�̐��x�ł��B�l�͂��납�����A���Ȃǂ́u�ځv����u�Ŋ��m���܂��B�߂������ȘV��Ńs���g���������Ȃ��Ă����̂ŁA�s���g���킹���J�����ɔC������̂͏�����܂��B�����A�������̂͗��낤�Ƃ����C�����ɂȂ��Ă��܂��I  Z9�̃n�E�W���O�i�v���[�t���j |

||||||||||||||||

|

2024�N5��8��

|

���N���K���[�L�����炭 15�N�قǑO�ɁA�t���ꖇ�����̏����ȃK���[�L�����̊������������܂����B��̃P���L�̋߂��ɒn�A���������̂��炿�A���N���Ԃ��炩���܂����B�L�G�r�l�Ɏ����A���F���Ԃł��B�K���[�L�����͊����Łu��Η��v�Ə����܂����A����̓o���u�ƌĂ��A�h�{�␅����~���鍪���̌s�̕������S�c�S�c�Ƃ��Ċ�̂悤�ł��邱�Ƃ���ƌ����Ă��܂��B���ȉԂƂ͑ΏƓI�Ȗ��O���Ȃ��Ǝv�����肵�Ă��܂��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N5��2��

|

�����V���a�̎R�ł̘A�ڂ��ŏI�҂� �����V���a�̎R�ł̖��T�̘A�ڂ��n�܂���10�N�]�肪�o���܂����B����10�̐������⎩�R�A���Ȃǂ��u�`�ҁv�Ƃ��Ă܂Ƃ߁A�����40�҂ƂȂ�܂��B10�N�Ƃ����N���ƁA�ʎZ400��̋L���ɒB�������ƂŁA��̋��ɂ������Ǝv���܂����B����܂ł̘A�ڂ�U��Ԃ��āA�v���o�[�����̂�V���Ȓm�������������̂Ȃǂ��A�Ō�Ɂu���W�ҁv�Ƃ��čĂю��グ�܂��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N4��20��

|

�~�J�h�A����I �������N�������������ꑱ���Ă����`���E�̈���u�~�J�h�A�Q�n�v�ł��B�����ł��A�I�X�W�A�Q�n�͂��܂������A�~�J�h�A�Q�n�͐}�ӂ̒��Ō��邾���̑��݂ł����B���ꂩ�琔�\�N���o���A�܂������ʼn��悤�ɂȂ�Ƃ́I�~�J�h�A�Q�n�́u�g�x���v��u�O�~�v�̉Ԃ���D���ł��B���̎����A�Ƃ̑��z���Ɍ�����u�g�x���v�̉Ԃ̏���щ��~�J�h�A�Q�n��A�I�X�W�A�Q�n�̎p�Ɋ�������o���܂��B���܂ɃC�V�K�P�`���E�����ł��āA��I�ɏZ��ł���Ȃ��Ɖ��߂Ďv���܂��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N4��17��

|

�{�̂��Љ� �ʐ^�Ƃ̈����G�����u�C�̐������������� ���̗��V�v�i���ꑍ���o�Łj���o�ł���܂����B�C�̐����������̔ɐB���Ԃ̗l�q��38��ނ�����I�ʐ^�ŏЉ��Ă��܂��B�N�����y�[�W���߂���Ȃ���u����ȃV�[���A�悭�B�ꂽ�Ȃ��v�ƌ��ɂ���Ǝv���܂��B���ɃE�c�{�̎Y���V�[���͐����̈ꌾ�B�ʐ^�̃N�I���e�B�����������̘A���ł����A��ނ��ƂɈ������C���[�W����Ȃ��f�ڂ���Ă��܂��B�N�T�t�O�̎Y���͈ȑO�A��������ɂ��������Ă��܂������A�܂����e�[�}�Ȃ��u�V��z���v�i�ΐ삳���j�Ƃ́I����͂�A��������̖L���Ȕ��z�ɒE�X�ł��B �C�̐������������� ���̗��V ���ҁF�����G�� ���ꑍ���o�� �艿�F2200�~�i�ō��݁j  |

||||||||||||||||

|

2024�N4��11��

|

�z�N���N�W���Y�J�P�n�[ ����A���䂩�玝���A�����z�N���N�W���Y�J�P�n�[�̍����F���������Ȃ�܂����B�n�[�̒��Ԃ̑����͔ɐB���ɂȂ�ƃI�X�ɍ����F������܂����A�W���Y�J�P�n�[�̒��Ԃ̓��X�Ɍ���h��ɂȂ�܂��B�w�т�A�K�т�̑��A�����̉��������Ȃ�܂��B���̌̂ɈЊd����ۂɂ͌����J���A�����̂Ђ��傫���L���܂��B���F�͎����̂��Ƃ������Ȃ�A�ō����ɒB����悤�ł��B���i�͔�r�I�n���ȃn�[�ł����A���̎�������͖ڂ�������������ł��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N4��1��

|

11�N�O�c �����́A���̃S�[���f�����g���[�o�[�u�}�����v�̖����ł��B���N���̓�������ƁA14�ŖS���Ȃ����}�������v���o���܂��܂��B11�N�O�A�S���Ȃ��������G�C�v�����t�[�������ɁA�E�\�ł����Ăق����ƐS����v���܂����B�Ƒ���S�������߂��݂́A���N�o���Ă������邱�Ƃ͂���܂���B 2��ڂ̃S�[���f�����g���[�o�[�u�}�[�T�v�̓}�����Ƃ͐��i���S���Ⴄ�u�s�v�c����v�ł����A�����Ďd������܂���B�}�����o�������玶���邱�Ƃ��肵�Ă��܂����A�V�����猩����Ă���Ă���悤�ȋC�����܂��B  ���̃}�����B�ʐ^��6�̍��B  17�N�O�A�}�����Ƌ��ɁB���̍��͔��������Ⴉ�����ł��ˁB |

||||||||||||||||

|

2024�N3��27��

|

�}�[�T��10�ɂȂ�܂����I 10�̒a�����́A����ς��ʼnj�������悤�Ȃ̂Ő�ɘA��Ă����܂����B�J�ő������Ă��܂������A���\���Ȃ���э���ʼnj���܂��B�̎}���ɓ�����ƁA�j���ōs���Č��ɂ��킦�Ė߂��Ă��܂��B�Ⴂ���͂����10��ł�20��ł��J��Ԃ��Ă��܂������A��������10�Ƃ��Ȃ�ƁA�ȑO�̂悤�ɂ͂����Ȃ��l�q�B��^����10�͐l�ł����A�������h�ȃV�j�A�ł�����B�ł��A�j���}�[�T�����Ă���Ɩl���撣���Đ���]�I�Ƃ����C�����ɂȂ��Ă��܂��B�G�ߓI�ɂ����낻�됅���B�e�V�[�Y���ɓ˓��ł��B   |

||||||||||||||||

|

2024�N3��19��

|

�i�K���z�g�P�h�W���E�i��k�W�c�j ����A���䌧�Ƀi�K���z�g�P�h�W���E�̎B�e�ɍs���܂����B���{�W�����ވ����̐������ƍ��X�؎��̓�l�Ɉē����Ă��������܂����B���̃i�K���z�g�P�h�W���E�͗�k�W�c�ƌĂ�A�����ڂ��炵�ăi�K���z�g�P�h�W���E�Ƃ͊�����قȂ�܂��B��������͂��̏W�c�̒����𑱂��Ă��āA��̂Ȃ����̃^�C�~���O���x�X�g�Ƃ������Ƃňē������肢���܂����B�����͐�͐��т̒��𗬂�鏬���ȒJ�ł����A�̐������܂�ɂ����Ȃ��ĂȂ��Ȃ�������܂���B��ɂȂ��Ă���R�ɓ���܂����A1�{�ڂ̒J�ł�500���[�g���ȏ��T������1�C�̂݁B2�{�ڂ̒J�ł�500���[�g���قǒT���Ă悤�₭4�C�c�A�����Ă����C�g�̌��œ����Ă��܂��̂ŎB�e�͗e�Ղł͂���܂���B�J�Ԃ��ŕ����̂Ŕ�J�ő����オ��Ȃ��Ȃ�A�w�b�h���C�g�̃o�b�e���[�͖����Ȃ�A���܂��ɑ�ʂ̃X�M�̉ԕ��𗁂тȂ���A�C�����Γ����ς���Ă��܂����c�B �P���ɋ������犄��o���ƁA100���[�g����1�C���邩���Ȃ����A�Ƃ����������x�ł��B����ōĐ��Y���s���Ă���̂��^��ɂȂ�قǂł��B�ŏI�I�ɂ͉��Ƃ��B�e�͏o���܂������A�v�X�̏��Ր�ƂȂ�܂����B�ނ炪���Ȃ���ΑS�����������Ȃ������Ǝv���܂��B�����E���X�ؗ����Ɋ��ӂ��܂��B  �i�K���z�g�P�h�W���E�i��k�W�c�j  �ʂ̏ꏊ�ŎB�e�����z�N���N�W���Y�J�P�n�[�i���䌧�j�B �����F���������Ă��܂����B ����̐����n�����Ďv�������Ƃ�����܂��B����́A�{�킪�J�̗���̒������A�̎}�Ȃǂʼn����~�߂��Ăł����A������u�E�F�b�W�_���v�ɂ��邱�Ƃ������������Ƃł��B�E�F�b�W�_���̏㗬���ɂ͓y�������܂�A����鐅�͕������ĉ����ɗ����\���ɂȂ�܂��B�͐�K�͈͂Ⴂ�܂����A�ʐ^�͖k�C���̓V���쐅�n�ŎB�e�����E�F�b�W�_���ł��B�㗬���̍������͐ς����ꏊ�ł̓T�N���}�X��V�x���A���c���Ȃǂ��Y�����Ă��܂����B���������ꏊ�ɎY�����邱�ƂŁA�Y�����͕������Ɉ������܂�Ē������܂��B�i�K���z�g�P�h�W���E�����̏ꏊ�ŎY������Ƃ�����A�������𗘗p���Ă���̂�������܂���B���Ԃ͓�ɕ�܂�Ă��܂����c�B  �V���쐅�n�̃E�F�b�W�_���B |

||||||||||||||||

|

2024�N3��7��

|

�ԕ��̋G�߁I ���N�͉Ԃ̊J�Ԏ�����10���ȏ㑁���Ȃ�A2�����{����t�B�[���h�ɏo��@������܂����B����ȔN�̓X�M�̉ԕ�������̂�������ł���ˁc�B�挎���A�J���~����͉ԕ�����Ȃ��n�Y�ƉߐM���ă}�X�N���O���Ă����Ƃ���A�ǂ�����ʂɔ��I���Ă��܂����悤�ł��B�����͑̉����オ�����艺��������Őg�̂����邭�Ȃ�A������݂��~�܂炸��ςł����B�����Ă���͗������A���̗����������A�Ƃ̒��ł������肵�ĕ�炷�n���ɁB ����ɂ��Ɖu�͂̒ቺ�Ȃ̂��A���Ƃ���Ȃ��ł��ˁB��D���ň����z�����a�̎R�ł����A���̎��������́c�B  �Ԃ̃{���l�b�g�ɖ͗l���ł��܂����c�B�X�M�̉ԕ��H�܂��͉����ł��傤���H |

||||||||||||||||

|

2024�N3��1��

|

�ԑg�o���̂��m�点�iNHK�����E�ߋE�u���b�N�j �\�o�����n�k�̉e���ɂ������������ɂȂ��Ă����ԑg��OA�ƂȂ�܂��BNHK�����`�����l���ł����A�ߋE�u���b�N�݂̂Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�ߋE�ȊO�̕��͐\����܂���B 8K�Ŏ��^�����ԑg���_�E���R���o�[�g���đ����`�����l���ŕ���������̂ŁA���͌Í���̐����ɂăI�I�T���V���E�E�I������ĒT���܂��B����������������Ǝv���܂��B �ԑg�� 8K�_�C�r���O�g���b�v ���̒��́g�F���h�I�ɔ����E���p����� ������ NHK���� 3��9��(�y) �ߑO10:05�`11:04�i�ߋE�u���b�N�j  �����͐�ɂāB�iP/Ueda)  �Í���̃I�I�T���V���E�E�I |

||||||||||||||||

|

2024�N2��20��

|

���q�쒲�� ����A�v���Ԃ�ɒ��q��̒������s���܂����B�F�ŏW�܂��čs��������2016�N����n�߂��̂ŁA���N��9�N�ڂƂȂ�܂��B�����ꏊ�����I�Ɍ��Ă������Ƃ͂ƂĂ��厖�Ȃ̂ŁA�ł�����葱�������Ǝv���Ă��܂��B�������A����̒����ł͂ƂĂ��c�O�ŋC������Ȃ��Ƃ�����܂����B����́A���ꂾ���L�x�ɗ���Ă������������قƂ�Ǘ���Ă��Ȃ��������Ƃł��B�X�R�b�v�ʼn͐�~���@��ƁA������������Ă���ꍇ�͒����ɐ��͓����ɂȂ�̂ł����A�ǂ����@���Ă����͑������܂܁c�B��������������Ȃ��̂ł��B�����̊Ԃɂ͓D�����܂��Ă��āA����9�N�Ԃ̒��ōł��߂����ɂȂ��Ă��܂����B�n��𗬂���╚�����́A�l�ł����Ό��ǂ̂悤�Ȃ��̂��Ǝv���̂ł��B���S�ɕ�����������钶�q��ɖ߂��ė~�����Ɗ肤����ł��B  �͐�~���X�R�b�v�Ō@��܂��B  �X�R�b�v�Ō@������̐��͑������܂܂ł��B��������Ă��Ȃ��؋��ł��B  �͂��Ȃ��畚�����������A�F�Ō@���Ă��܂��B  ������������ꏊ�ł́A�n�������̃C�h�~�~�Y�n�[��������܂����B |

||||||||||||||||

|

2024�N1��26��

|

�����V���a�̎R�ł̘A�� ���T���j���ɘA�ڂ����Ă��������Ă��钩���V���a�̎R�ŁE�f�W�^���ł́u�a�̎R�l�C�`���[�t�H�g�v�́A�u�M���ޕҁv���n�܂�܂����B�Ғœ����̒��ōł��i�����Ă���O���[�v�Ƃ�����M���ށB�����ŎB�e�����M����10��ނ����グ�Ă����܂��B��1��̓A�J�l�Y�~�ł��B  |

||||||||||||||||

|

2024�N1��23��

|

�䂪�Ƃ̒��������� �V�N�ɂȂ������Ƃ�����A���߂ĉ䂪�Ƃ̐����������̔N��C�ɂȂ蒲�ׂĂ݂܂����B�����ڂ��Ă���̂ŋC�ɂ��Ă��Ȃ���������ǁA�ӊO��ӊO�I����������ł����̂ł��Љ�����Ǝv���܂��B  (1)�G���{�̍������ 15�B �����Y��ł��ꂽ�̂�3���炢�܂łŁA���ꂩ��͗����Y�܂Ȃ��ł��ˁB���̎q�̂ق�2�H�̃j���g���i�{���X�u���E���j������A�v3�H���{�ɂŕ�炵�Ă��܂��B�^���������͖�Ɍ����Â炭�A���Ȃ��Ȃ������ƒT�����Ƃ������B�j���g���̂悤�ɐl�ɓ��Ȃ��Ƃ��낪�G���{�Ȃ̂��Ǝv���Ă��܂��B  (2)�j�z���X�b�|���̂��ۂ� ���Ɠ�\�I 20�I 20�N�O�A�I�̐�ŗF�l���߂܂���500�~�d�݂قǂ̑傫���������X�b�|���̎q�����ۂیN�i���j�B�u�_�[�E�B���������I�v�ɏo���������Ƃ����郂�f���E�X�b�|���ł��B�l�ԂȂ琶�܂ꂽ�q�����l���A�Ǝv���Ɖ����������ł��ˁB�䂪�Ƃɂ͂ق��ɂ��u���������i���j�v�A�|���R�i�q�ǂ��E�s���j��2�C�̃X�b�|�������܂��B |

||||||||||||||||

|

2024�N1��19��

|

�ԑg�����̂��m�点�u����₩���R�S�i�v ���킩�⎩�R�S�i�u�I�ɔ��� �Í���vNHK 1��28���i���j�ߑO7:45�`7:59 ���� 2��3���i�y�j�ߑO6:30�`6:44 BS�v���~�A��4K �ĕ��� 2��5���i���j�ߑO4:00�`4:14 ���� 2��7���i���j�ߌ�3:40�`3:54 ���� 2��9���i���j�ߌ�0:45�`0:59 BS�v���~�A��4K *���炩�Ȑ���˂����ތ��Ȃǂ̐F�̍Č�����4K�Ȃ�ł͂̉f�����Ǝv���܂��B4K������������������������ł���A����A4K�ł��y���݂���������Ǝv���܂��B ��N�A��ނ����Ă���NHK�u����₩���R�S�i�v��28����OA�ƂȂ�܂��iNHK�����Ȃ̂ŋً}���ɂ��ԑg�ύX�̉\��������܂��j�B�Í���̔��������i���A�A���̐����f���ƂƂ��ɏЉ�Ă��܂��B�H�A�Y���̂��߂ɐ���������A���͗l�X�Ȑ������ɑ_���܂��B��̓~�T�S����э��݁A��݂ł̓T�M�Ȃǂ��҂��\���܂��B�܂��A���̂��ъC�������Ă����N���_�C���A���̌Q����P���V�[���̎B�e�ɐ������܂����B�W����ŃN���_�C���A�����P���V�[���͋M�d�ȉf�����Ǝv���܂��B���ׂẲf����4K�Ŏ��^���Ă���A���͐����B�e��S�����܂����B�Z���ԑg�ł͂���܂����A�S�苭���B�e�����Í���̔ԑg��A����������������Ǝv���܂��B  �Í���̗����A��  �����A�����P���N���_�C�̐����V�[���B�P���u�Ԃ͑̐F���ω�����悤�ł��B |

||||||||||||||||

|

2024�N1��17��

|

���ނ�I 2024�N�̏��ނ�ɍs���܂����B�����̂悤��A����̑D�ɏ�D�����Ă��������A�_���͍������̃V���A�}�_�C�ł��B�����͒������X�_���܂ŋC���������苛�̊���������c�B�d���̓s����3���Ԕ��̏����ł������A10��������Ă��琅�ʂŃT�S�V�i�T�����j�����˂͂��߂܂����B�V���X���A���̎q��ǂ��ă{�C�����Ă���悤�ł����B�D�Őڋ߂��ăW�O�𓊂����ނƁA�T�S�V���ǂ��Ă���̂������܂��B���ʋ߂��ŕ����オ�鋛��_���Ēނ�A������u�i�u�������v�Ő��C�̃T�S�V��ނ�グ�܂����B�V���A�}�_�C���ނꂽ�̂ŁA���ނ�͏�X�̏o���I�B���N�͑啨�ɏo��邩�H������ҁB  �ǂ��T�C�Y�̃V���A�}�_�C�ł��B���j�G���A���Ă��A�ǂ�ȗ����ł������������ł��B  �W�O���g�����u�i�u�������v�Œނ�グ���T�S�V�B���̋��������������ł��ˁB |

||||||||||||||||

|

2024�N1��12��

|

1��8���i���j�ɕ����\��ł����u8K�_�C�r���O�g���b�v ���̒��́g�F���h�I�ɔ����E���p�����v�iNHK�����E�ߋE�u���b�N�j�͔\�o�����n�k�̊֘A�ԑg�ɂ��ύX������܂����BOA�̏���莟��A�����ł��`���������Ǝv���܂��B���炭���҂�������������Ǝv���܂��B �ԑg�̂��Љ� �i�C�g�l�C�`���[�J�����}���̒|�{�@��Y���B�e����NHK�̔ԑg��OA�ƂȂ�܂��B�l�̖ڂł͌����Č��邱�Ƃ��ł��Ȃ��͂��Ȍ���8K�J�����ƍŐV�̒������x�J�����Œ������ł��B�|�{����Ȃ̂ŁA�����ƑË��̂Ȃ��f���炵���f���Ȃ̂��Ǝv���܂��B����A��������������Ǝv���܂��B ���t�����e�B�A ��T��w�������� �i���̓�x ����L�m�R�A�z�^���̌Q���B�Èł����z�I�Ȍ��ŏƂ炷�u���������v�́A�Ȃ�������������̂��H�ŐV�����ƒ������x�J�����̉f������A�i���̃h���}�ɔ���B 1/18�i�j22:00�` �a�r�S�j 1/24�i���j21:00�` �a�r https://www.nhk.jp/p/frontiers/ts/PM34JL2L14/episode/te/NG2QJQL38Z/ |

||||||||||||||||

|

2024�N1��1��

|

�މ�V�N �����܂��Ă��߂łƂ��������܂��I ���N���{�̏o�ŁA�e���r�ԑg�̐���Ȃǂ̂��d�������܂��Ă���A���肪�����Ǝv���Ă��܂��B��肽�����Ƃ͑�R����̂ł����A�D�揇�����l���čs�����Ȃ��ẮA�Ǝ����Ɍ����������Ă��܂��B���y�������Ƃɑ��肪���Ȃ̂Łc�B ���N����낵�����肢�v���܂��B  �a�̎R�E�哃�R�n�̒��z�ł��B �ԑg�o���̂��m�点�iNHK�����E�ߋE�u���b�N�j 1��8���i���j�ߑO10:05�`11:04 NHK�����u8K�_�C�r���O�g���b�v ���̒��́g�F���h�I�ɔ����E���p�����v�̕���������܂��i�������A����͋ߋE�n���̂݁j�B8K�Ŏ��^�����ԑg���_�E���R���o�[�g���đ����`�����l���ŕ���������̂ł��B���͌Í���̐����ɂăI�I�T���V���E�E�I������ĒT���܂��B����������������Ǝv���܂��B ��NHK�v���X�ł͕�����1�T�Ԍォ�王���\�Ƃ̂��Ƃł��B |

||||||||||||||||